COME CI SI PUÒ AMMALARE O MORIRE DI SELFIE

Spiegatemi la grandezza di scalare l’Everest,

ti sforzi, muori dal freddo, arrivi in cima e non c’è niente,

neanche una rete 3G per twittare un selfie.

Anonimo

- Dal Selfie Alphabet alla “selfite”

Non importa dove, non importa quando, non importa come. L’importante è esserci. E per poterlo fare occorre provarlo. L’autoscatto attesta una presenza esclusiva, testimonia un’identità inquivoca, veicola l’unicità del proprio sé nella rete, attribuendone un riconoscimento e determinandone un’appartenenza. Se il selfie ha un senso in quanto postato sui social, il mostrare se stesso non è più una rappresentazione di ciò che si crede di essere o di ciò che si vuole far credere di essere – secondo gli “immaginari” individuati da Roland Barthes[1] – ma diventa altresì una testimonianza di esistenza, quale che sia, che richiede la diffusione in rete per essere certificata (attraverso like, espressioni emotive, commenti verbali, condivisioni).

Naturalmente i social sono pieni di immagini che riproducono paesaggi, monumenti, animali, persone, oggetti, qualsiasi presenza che possa attestare un proprio esserci nel mondo in qualità di testimone, attribuendo in questo modo alla fotografia quel duplice ruolo di “possesso” e di “consumo” che ne designa la valenza di riproduzione e di immortalità secondo Susan Sontag[2]. Eppure la documentazione di esperienze o avvenimenti – che siano viaggi, azioni, cerimonie, ricorrenze – sembra perdere la propria autorevolezza se il soggetto della “ripresa” non si fa oggetto della stessa, al punto che il proprio sé finisce col surclassare tutto il resto, rendendo spesso irrilevante ogni contesto o occasione che lo giustifichi.

Naturalmente i social sono pieni di immagini che riproducono paesaggi, monumenti, animali, persone, oggetti, qualsiasi presenza che possa attestare un proprio esserci nel mondo in qualità di testimone, attribuendo in questo modo alla fotografia quel duplice ruolo di “possesso” e di “consumo” che ne designa la valenza di riproduzione e di immortalità secondo Susan Sontag[2]. Eppure la documentazione di esperienze o avvenimenti – che siano viaggi, azioni, cerimonie, ricorrenze – sembra perdere la propria autorevolezza se il soggetto della “ripresa” non si fa oggetto della stessa, al punto che il proprio sé finisce col surclassare tutto il resto, rendendo spesso irrilevante ogni contesto o occasione che lo giustifichi.

Esserci, dunque, sopra ogni cosa. E naturalmente farsi apprezzare e condividere. Ma il selfie non è solo un modo per attestare se stessi, per richiedere conferma oppure conforto a seconda del proprio grado di autostima. Il selfie è comunque una forma di esibizione che anziché neutralizzare un certo narcisismo, al contrario lo potenzia. È vero, Narciso basta a se stesso, si incanta da solo di fronte alla sua immagine riflessa, non ha bisogno di mostrarsi, né tantomeno offrirsi ai giudizi degli altri, la sua contemplazione è solitaria, si consuma nel suo sguardo e si spegne nello stesso riflesso che non riesce a catturare. Ma anche nel selfie c’è auto-contemplazione. L’immagine del sé viene catturata (riprodotta) e diffusa (immortalata) non solo per esibirsi al mondo, con i relativi riscontri amplificati nella rete, ma anche per continuare a specchiarvisi nelle sue molteplici risoluzioni senza struggersi perché svanisce nell’acqua. Così anche una scarsa autostima può generare compiacimento, anche un’insicurezza profonda può provocare l’innamoramento del sé, perché il social non è solo condivisione, ma anche archivio, non è solo una vetrina collettiva, ma anche un album singolare, cosicché ci si può sempre ammirare nella memoria infinita dei propri selfie.

Solo che la storia non finisce qui. Se la presenza virtuale nel web attraverso l’autoscatto – per esserci, per mostrarsi, per esibirsi, per contemplarsi – attesta comunque una dimensione identitaria, sia pure fittizia o truccata o alterata, la sua evoluzione porta alla frantumazione di tale identità, messa a servizio di particolari, situazioni, animali che ne determinano il significato.

Solo che la storia non finisce qui. Se la presenza virtuale nel web attraverso l’autoscatto – per esserci, per mostrarsi, per esibirsi, per contemplarsi – attesta comunque una dimensione identitaria, sia pure fittizia o truccata o alterata, la sua evoluzione porta alla frantumazione di tale identità, messa a servizio di particolari, situazioni, animali che ne determinano il significato.

È possibile così declinare quasi tutto l’alfabeto per definire i vari hashtag dedicati ai selfie, a cominciare dalle parti di corpo. Non più allora il volto intero, semmai il profilo migliore (#helfie, da half selfie), o solo le gambe, di solito sdraiate in bikini (#lelfie, da leg selfie), o le unghie delle mani dopo una manicure perfetta (#nelfie, da nail selfie), o le acconciature dei capelli quanto mai eccentriche (#helfie, da hair selfie), o ancora il fondoschiena, tonico o flaccido che sia (#belfie, da b-side selfie). Ma ci sono anche i torsi nudi maschili, non per forza muscolosi (#shirtless selfie, senza maglietta), o i seni di donne intenti ad allattare (#brelfie, da breast selfie), oppure certe espressioni come la lingua di fuori (#tongue-out selfie), o le labbra a becco di papera (#duck selfie). Sempre riguardo il corpo ci sono poi i fashion selfie (#felfie) che mostrano capi di abbigliamento, o i wellness selfie (#welfie) che evidenziano la cura del corpo, o ancora i gym selfie (#gelfie) che esaltano i muscoli fatti in palestra.

Ma la mania dell’autoscatto si estende anche alla presenza di animali, domestici o di fattoria, persino pelouche, e gli hashtag dedicati a loro sono molteplici (#alfie da animal, #delfie da dog, #relfie da reindeer, renna, #pelfie da pet o pelouche, #felfie da farm, animali di campagna). Mentre altre tipologie di autoscatto vengono contraddistinte dai luoghi in cui vengono fatte, eminentemente in bagno (#telfie da toilette e #melfie da mirror), oppure davanti a dipinti o a statue (#museum selfie), o peggio dietro a bare di parenti (#funeral selfie), per non dire alla guida di auto o di moto in corsa (#driving selfie). Non mancano però i selfie a letto dopo aver fatto sesso (#aftersex) oppure appena svegli, o quelli a tavola con il cibo nel piatto prima di mangiarlo, o quelli con smorfie e facce varie in foto tessera, o quelli che riproducono vecchie foto, o quelli in stile nerd, casual, nature, coatto, meditato, sfatto, o ancora i video selfie (#velfie), per non dire dei selfie al selfie in cui l’autoscatto si eleva al quadrato nel riprodurre a sua volta un autoscatto.

Dunque una vera epidemia febbrile, trasmessa per contagio o imitazione, che raggiunge forme ossessive in base alle mode del momento e si organizza secondo un preciso codice di hashtag, tanto da aver fatto parlare di “selfite”, una sorta di affezione articolata in tre fasi – iniziale, acuta e cronica, in base a quanti selfie si fanno e si postano al giorno – che tuttavia non sembra avere alcun fondamento scientifico. In realtà non c’è nessuno studio che attesta una patologia legata al selfie, seppure ci siano diverse forme di abuso che possono condurre a dipendenza, frustrazione, condizionamento, inadeguatezza, autoreferenzialità. Tutto sommato più un disagio che un disturbo, più un eccesso che una malattia… fino a quando però il gioco non si fa duro.

- Dal Selfie Olympics al selfie estremo

Prima si sono formati sui social gruppi pubblici e privati di selfie games. Perlopiù autoscatti di facce buffe, espressioni divertenti, piccoli camuffamenti del volto, con nasi o orecchie da animale, con cappelli o occhiali esagerati, insomma una serie di varianti giocose del selfie che di rado si estendevano a tutto il corpo o a parti di corpo. Poi però sono subentrate le pose curiose e le situazioni azzardate che hanno messo in scena delle vere e proprie gare di esibizioni più o meno acrobatiche, assurde, ridicole, imbarazzanti.

La condivisione in rete è diventata competizione virale e sono sorti i selfie olympics organizzati anch’essi in pagine e in hashtag di facebook, twitter e instagram. Il luogo privilegiato per queste gare olimpioniche si è rivelato proprio il bagno di casa (soprattutto perché c’è lo specchio che permette anche i selfie riflessi), con le varianti della cucina, della camera da letto o dello sgabuzzino. Nell’ambito delle diverse prestazioni si sono poi evidenziati veri e propri generi: i selfie koala arrampicati sulla porta, in equilibrio sui pomelli, in bilico sull’anta; i selfie nudi sospesi nel vuoto sopra la vasca o sopra il letto; i selfie rannicchiati dentro il forno o il camino o il frigorifero; i selfie acrobatici su tricicli, skateboard, sedie impilate, oppure rovesciati sottosopra, puntellati sulle pareti, a penzoloni dalla finestra; i selfie con oggetti ingombranti in spazi ristretti come una canoa o un tagliaerba o un’automobile a pedali; i selfie in cui si cucina con le piastre sul lavello o vi si mangiano dentro gli spaghetti; i selfie in cui si celebrano messe o funerali in bagno travestiti da monaci o santoni; i selfie con parodie di allenamenti e prestazioni ginniche sempre dentro la toilette; i selfie con effetti ottici di specchi all’infinito e di piani prospettici che rimandano a più scene; i selfie mascherati da supereroi con simulazioni di prodezze ridicolizzate.

La condivisione in rete è diventata competizione virale e sono sorti i selfie olympics organizzati anch’essi in pagine e in hashtag di facebook, twitter e instagram. Il luogo privilegiato per queste gare olimpioniche si è rivelato proprio il bagno di casa (soprattutto perché c’è lo specchio che permette anche i selfie riflessi), con le varianti della cucina, della camera da letto o dello sgabuzzino. Nell’ambito delle diverse prestazioni si sono poi evidenziati veri e propri generi: i selfie koala arrampicati sulla porta, in equilibrio sui pomelli, in bilico sull’anta; i selfie nudi sospesi nel vuoto sopra la vasca o sopra il letto; i selfie rannicchiati dentro il forno o il camino o il frigorifero; i selfie acrobatici su tricicli, skateboard, sedie impilate, oppure rovesciati sottosopra, puntellati sulle pareti, a penzoloni dalla finestra; i selfie con oggetti ingombranti in spazi ristretti come una canoa o un tagliaerba o un’automobile a pedali; i selfie in cui si cucina con le piastre sul lavello o vi si mangiano dentro gli spaghetti; i selfie in cui si celebrano messe o funerali in bagno travestiti da monaci o santoni; i selfie con parodie di allenamenti e prestazioni ginniche sempre dentro la toilette; i selfie con effetti ottici di specchi all’infinito e di piani prospettici che rimandano a più scene; i selfie mascherati da supereroi con simulazioni di prodezze ridicolizzate.

Insomma una casistica infinita di posizioni, prestazioni, effetti speciali, combinazioni, simulazioni, messinscena dissacranti, sfide, provocazioni, eccessi, parodie. Il tutto dentro l’intimità della propria abitazione, che si trasforma tuttavia in un habitat surreale in cui ogni cosa è possibile, proprio nell’intento non solo di esibirsi per quello che si è ma soprattutto di stupire per quello che si è in grado di fare attraverso soluzioni sempre più audaci, ridicole, assurde.

Così da un piano di autoreferenzialità realistica, che rimanda appunto a una propria identità “corretta” semmai da apposite applicazioni per risultare ancora più “ideale” secondo determinati modelli, si passa a un piano di performance esibizionistica che rinvia a un’identità alterata da una serie di prove che piuttosto dissacrano la realtà, ne rovesciano le funzioni, la spingono verso una deriva di nonsenso e paradosso.

Cosicché il riprodursi e il diffondersi in rete attraverso competizioni “olimpioniche” non è più un atto per cercare conferme del proprio sé o per compiacersi dei propri ritratti, non è nemmeno una smania di imitazione che porta a emulare altri modelli, o un’ossessione compulsiva che induce a rappresentarsi in varie forme; diventa piuttosto una spirale contagiosa che porta a sfidare nuove frontiere performative, in cui non conta tanto l’esserci ma il fare, non la propria identità ma la propria prestanza, non il proprio volto anonimo ma la propria prodezza personalizzata.

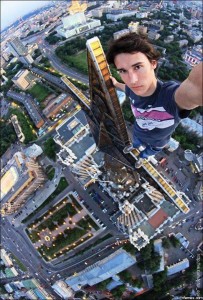

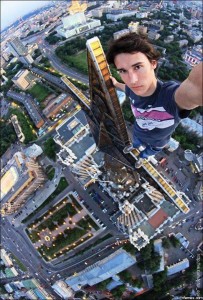

Eppure ci si può spingere ancora più oltre. Basta fare un salto dall’interno all’esterno, lasciando gli spazi asfittici delle toilette o quelli ancora più restrittivi dei forni per quelli vertiginosi dei grattacieli o per quelli adrenalinici delle rotaie e il gioco è fatto: si approda all’universo pericolosissimo del selfie estremo.

I pionieri sono stati gli scalatori di grattacieli, torri, ponti, statue, tralicci e quant’altro potesse dare il senso di verticalità vertiginosa che si era raggiunto. Tutti autoscatti con lo sfondo del vuoto che si ha sotto i piedi per siglare una prodezza che non appaga per la vista che si può godere dall’alto, ma per la vista di sé che si può dare sull’orlo del nulla. Le varianti dei selfie “aerei” sono poi quelle scattate in caduta libera col paracadute, o da diversi velivoli sporgendosi fuori dalla cabina, o sospesi nel vuoto attaccati a funi o a cavi, o quando non addirittura nello spazio.

I pionieri sono stati gli scalatori di grattacieli, torri, ponti, statue, tralicci e quant’altro potesse dare il senso di verticalità vertiginosa che si era raggiunto. Tutti autoscatti con lo sfondo del vuoto che si ha sotto i piedi per siglare una prodezza che non appaga per la vista che si può godere dall’alto, ma per la vista di sé che si può dare sull’orlo del nulla. Le varianti dei selfie “aerei” sono poi quelle scattate in caduta libera col paracadute, o da diversi velivoli sporgendosi fuori dalla cabina, o sospesi nel vuoto attaccati a funi o a cavi, o quando non addirittura nello spazio.

Ma non c’è solo il cielo da sfidare, anche in mare si possono fare selfie estremi con balene e pescecani, o quando si è travolti da un’onda con il surf, o buttandosi a precipizio da una cascata o semplicemente stringendosi addosso un coccodrillo. Seppure le fiere predilette da abbracciare per un wild selfie rimangono i leoni, le tigri, gli elefanti come fossero animali domestici, quando invece non ci si vuole immortalare mentre si scappa rincorsi da tori o da orsi inferociti.

Eppure la vera sfida del pericolo nel ritrarsi in situazioni temerarie si misura soprattutto attraverso atti sconsiderati, come restare sulle rotaie fino a poco prima che il treno sopraggiunga, o arrampicarsi sui piloni dei cavi ad alta tensione, o usare per scherzo armi da fuoco o bombe a mano, o semplicemente mettersi in posa quando si corre alla guida di auto o di moto, o ancora in circostanze catastrofiche come incendi, esplosioni, naufragi, attentati, ecc.

Quando però il mostrarsi per esistere si fa anche a rischio della vita allora i tratti comportamentali di oggettificazione del sé possono assumere tendenze psicotiche, laddove non si ha più la percezione di un reale pericolo e si è posseduti dal bisogno di superare se stessi. Nel suo testo La vita quotidiana come rappresentazione[3] Erving Goffman mette ben in luce la tesi secondo cui si diventa se stessi solo mettendosi in scena per gli altri, tanto che per potersi affermare occorre mostrarsi a un pubblico che valuti cosa si è capaci di fare. E il selfie estremo sembra proprio avvalorare questa necessità di certificazione a qualsiasi costo, anche a quello della vita. Nell’inalienabile dimensione virtuale del social in cui tutto si può simulare, morire davvero appare così l’unico modo autentico per rendere reale la propria rappresentazione, perché nulla come la morte può attestare la propria esistenza.

- Dal “selficidio” al Safe Selfie

In India tre ventenni di Nuova Delhi sono morti tra le rotaie mentre cercavano di farsi un selfie sui binari con un treno in arrivo, senza riuscire a salvarsi in tempo per via della velocità del convoglio. In Russia un adolescente è morto nella regione del Ryazan per aver toccato i fili dell’alta tensione mentre cercava di farsi un selfie arrampicandosi sul ponte di una ferrovia. Altri due ragazzi russi sono saltati in aria sui monti Urali mentre si facevano un selfie tenendo in mano una granata nell’atto di innescarla. Una ragazza moscovita si è sparata un colpo in testa per errore mentre si faceva un selfie puntandosi la pistola alla tempia. In una stazione di Barcellona un quindicenne è morto per una scossa elettrica alla testa dopo essersi fatto un selfie con l’asticella sul tetto di un treno merci. Un altro cittadino spagnolo è morto brutalmente incornato mentre tentava di farsi un selfie rincorso dai tori. Un turista giapponese è precipitato mentre era intento a scattarsi un selfie in cima al tempio indiano Taj Mahal. Una sedicenne italiana è scivolata per lo stesso motivo dalla rotonda di Taranto schiantandosi sulla scogliera sottostante. Anche una coppia di turisti polacchi è volata giù da un dirupo per farsi un selfie panoramico in Portogallo.

Alle decine e decine di morti fulminati, travolti, esplosi, precipitati, sempre nell’intento di immortalarsi in condizioni estreme, si aggiungono poi le numerose vittime dei driving selfie, scattati alla guida di veicoli in corsa non badando alla strada. Gli incidenti provocati per sbandamento di auto e di moto a seguito di distrazioni da selfie hanno raggiunto anche in Italia, soprattutto nella zona del napoletano, un’incidenza tale da annoverare il selfie alla guida come un pericolo stradale alla stessa stregua della droga e dell’alcol.

Alle decine e decine di morti fulminati, travolti, esplosi, precipitati, sempre nell’intento di immortalarsi in condizioni estreme, si aggiungono poi le numerose vittime dei driving selfie, scattati alla guida di veicoli in corsa non badando alla strada. Gli incidenti provocati per sbandamento di auto e di moto a seguito di distrazioni da selfie hanno raggiunto anche in Italia, soprattutto nella zona del napoletano, un’incidenza tale da annoverare il selfie alla guida come un pericolo stradale alla stessa stregua della droga e dell’alcol.

Naturalmente considerare questi episodi di decesso per selfie estremo solo come un risultato di prodezze avventate significa banalizzare il fenomeno. Anche perché non si tratta di casi isolati, negli ultimi anni si parla di più di un centinaio di morti e feriti per la pratica dell’autoscatto in condizioni pericolose e la cosa non può essere ascrivibile solo ad atteggiamenti comportamentali. Non rendersi conto di correre il rischio di morire, o peggio ancora sfidare volutamente quel rischio anche solo per rendere “straordinaria” un’esperienza banale come una vacanza denuncia una pulsione psicotica ad andare oltre se stessi, facendo qualcosa di eccezionale che possa diventare memorabile, proprio per evadere dalla finzione o dalla routine. Insomma una tendenza inconscia di superare l’alienazione quotidiana o di infrangere la dimensione virtuale anche a costo della propria vita che alcuni psicologi hanno definito col termine di “selficidio”.

Al punto che in Russia, dove il fenomeno ha raggiunto una rilevanza statistica data la pratica particolarmente diffusa di performance pericolose per autocelebrarsi, il Ministero dell’Interno ha lanciato una campagna contro i selfie temerari, divulgando una guida intitolata Safe Selfies per orientare all’autoscatto sicuro. Oltre a moniti come “un selfie con un’arma può uccidere” o “una foto estrema rischia di essere l’ultima” o “un selfie figo può costarvi la vita”, la campagna di sensibilizzazione si basa anche su volantini, video, suggerimenti, cartelloni ispirati alla segnaletica stradale che raffigurano divieti di autoscatto con arma da fuoco, in prossimità dei binari, vicino a belve feroci, arrampicati su ponti o tralicci, alla guida di autoveicoli, ecc.[4]

Anche in Italia la Polstrada insieme alle Asl Napoli 1 e Napoli 2 ha tenuto una serie di seminari per sensibilizzare i giovani a non fare selfie mentre si guida tanto quanto non far uso di droga o di alcol, con una campagna “no selfie – no drink – no drug” che mette appunto sullo stesso piano di pericolosità l’autoscatto con le sostanze psicotrope, soprattutto dopo la diffusione del «Periscope», l’applicazione di video-live collegata a twitter che permette di mandare in diretta tramite cellulare qualsiasi filmato ovunque ci si trovi.

Anche in Italia la Polstrada insieme alle Asl Napoli 1 e Napoli 2 ha tenuto una serie di seminari per sensibilizzare i giovani a non fare selfie mentre si guida tanto quanto non far uso di droga o di alcol, con una campagna “no selfie – no drink – no drug” che mette appunto sullo stesso piano di pericolosità l’autoscatto con le sostanze psicotrope, soprattutto dopo la diffusione del «Periscope», l’applicazione di video-live collegata a twitter che permette di mandare in diretta tramite cellulare qualsiasi filmato ovunque ci si trovi.

Insomma il selfie trattato come una sostanza che può dare dipendenza, tolleranza o assuefazione, che può alterare l’attività mentale, lo stato di coscienza o il comportamento, che può spingere a simulare atti estremi (come puntarsi addosso una pistola o fingere di innescare una bomba) o a affrontare prove rischiosissime (come scalare tralicci di cavi ad alta tensione o sostare sui binari al sopraggiungere di un treno), tanto da essere combattuto attraverso politiche di controllo e di sicurezza a livello nazionale.

Ma il risvolto più paradossale di tutti, in questo gioco di messinscena con la morte, è che per contrastare incidenti e decessi sono state studiate anche nuove applicazioni per simulare la condizione da selfie estremo, in modo da effettuarlo senza viverlo, attraverso sfondi fittizi o circostanze ricostruite che possano restituire l’audace impresa senza aver corso alcun rischio. Così la situazione estrema che si cercava per rendere ancora più “vera” la propria rappresentazione viene risolta in modo “virtuale”, tornando a quella finzione di partenza che si voleva tanto scongiurare.

È il circolo vizioso del selfie perfetto: più si cerca di farlo veritiero più diventa innaturale, più si cerca di rappresentare se stessi più ci si mostra altro da sé. E forse è proprio in questo gioco di rimandi interni che si annida la vera ossessione per l’autoscatto: Narciso muore struggendosi perché non riesce a riconoscere che l’immagine riflessa di cui si è innamorato è la propria (non essendosi mai visto), il “selfista” invece si danna, quando non muore, perché non riesce a far riconoscere agli altri l’immagine ideale di sé (pur essendosi mostrato all’infinito).

[1] R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino, 2003.

[2] S. Sontag, Sulla fotografia. Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino, 2004.

[3] E. Goffman, La vita quotidiana come rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1970.

[4] Si vedano i siti www.travelblog.it o www.blitzquotidiano.it, campagna russa e guida contro il selfie estremo.

La colpa deve essere stata di tutta questa montagna di menzogne. Per forza. Altrimenti non si spiega. In un mondo infestato da narrazioni assurde, fallaci, inverosimili, di tutti contro tutti, di colpe sempre più grandi, di capri espiatori esponenziali, di notizie false e contronotizie ancora più false, di spropositi e smentite, di credenze contraffatte e di inganni all’algoritmo non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. D’altra parte dopo che si è creduto a tutto alla fine non si crede più a nulla. A eccezion fatta di una sola cosa: la verità, la pura, assoluta verità.

La colpa deve essere stata di tutta questa montagna di menzogne. Per forza. Altrimenti non si spiega. In un mondo infestato da narrazioni assurde, fallaci, inverosimili, di tutti contro tutti, di colpe sempre più grandi, di capri espiatori esponenziali, di notizie false e contronotizie ancora più false, di spropositi e smentite, di credenze contraffatte e di inganni all’algoritmo non ci si poteva aspettare qualcosa di diverso. D’altra parte dopo che si è creduto a tutto alla fine non si crede più a nulla. A eccezion fatta di una sola cosa: la verità, la pura, assoluta verità.