Quell’ultima parola

Quell’ultima parola

“Che cosa possiamo fare se non si può vendere niente,”

ripeté la donna.

“Per allora sarà già il venti gennaio,”

disse il colonnello, perfettamente cosciente,

“il venti per cento lo pagano quello stesso pomeriggio.”

“Se il gallo vince,” disse la donna. “Ma se perde.

Non hai pensato che il gallo può perdere”.

“È un gallo che non può perdere.”

“Ma supponi che perda.”

“Mancano ancora quarantacinque giorni

prima di cominciare a pensarci,”

disse il colonnello.

La donna si disperò.

“E nel frattempo che cosa mangiamo,” chiese,

e afferrò il colonnello per il collo della maglia.

Lo scosse energicamente.

“Dimmi, cosa mangiamo.”

Il colonnello ebbe bisogno di settantacinque anni,

i settantacinque anni della sua vita, minuto per minuto,

per giungere a quel momento.

Si sentì puro, esplicito, invincibile, nell’istante in cui rispose:

“Merda.”

Gabriel Garcìa Màrquez, Nessuno scrive al colonnello

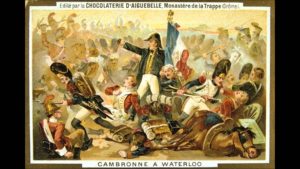

Aveva giurato e spergiurato, come Giuda, anzi no, come Pietro, negando a più riprese di aver mai pronunciato quella parola fatidica, e nemmeno frasi di sfida o di tetragona resistenza alla Reale Armata Britannica.

Aveva giurato e spergiurato, come Giuda, anzi no, come Pietro, negando a più riprese di aver mai pronunciato quella parola fatidica, e nemmeno frasi di sfida o di tetragona resistenza alla Reale Armata Britannica.

Giammai l’avrebbe potuto ammettere, non solo davanti ai commensali che gli tributavano omaggio con un sontuoso banchetto, ma soprattutto al cospetto della sua austera consorte, di sangue scozzese, che in cambio di un pretenzioso orologio, vacuo cimelio di glorie passate, gli aveva imposto senza riserve quel sacrilego, blasfemo giuramento.

Tanto doveva alla sorte che l’aveva tratto vivo da quell’inferno in cui forse avrebbe voluto morire, almeno per coronare quell’impeto d’orgoglio patriottico che lo aveva spinto a pronunciare l’immondo anatema, unico vero vessillo del suo coraggio; mentre ora per salvare l’onore (quale beffa più immeritata!), doveva negare tutto al cospetto del mondo.

Subendo per giunta anche lo scorno che quella frase grandiosa, destinata a segnare la Storia, almeno di quell’evento, fosse stata inopinatamente attribuita a quel Michel, uno dei tanti generali caduti sul campo, risarcito a suo modo da un riconoscimento postumo che era servito solo ad acquietare gli animi degli eredi. Né era valsa la testimonianza di un reduce del suo reggimento che a pochi metri l’aveva sentito parlare.

Eppure non c’erano altri che si erano battuti fino in fondo in quel modo, sfidando un destino funesto che fin dagli inizi aveva mostrato tutta la sua avversione, a cominciare da quella pioggia infernale che aveva devastato il campo per tutta la notte, affondando i cannoni in metri di fango e rendendoli inservibili per attaccare all’alba il nemico, come avrebbe voluto l’Imperatore.

Eppure non c’erano altri che si erano battuti fino in fondo in quel modo, sfidando un destino funesto che fin dagli inizi aveva mostrato tutta la sua avversione, a cominciare da quella pioggia infernale che aveva devastato il campo per tutta la notte, affondando i cannoni in metri di fango e rendendoli inservibili per attaccare all’alba il nemico, come avrebbe voluto l’Imperatore.

Solo verso mezzogiorno l’artiglieria era riuscita a sputare qualche palla sulle teste britanniche, quando però le colonne prussiane già avevano sferrato il loro attacco da destra, in barba al piano di intercettarle prima che arrivassero al campo, col risultato di decimare l’esercito imperiale che invece avrebbe dovuto fronteggiare gli altri avversari, dividendone i fronti.

Fu un massacro reciproco che durò più di otto ore, lasciando in sospeso fino all’ultimo l’esito dello scontro, ma il destino era già scritto nel vaticinio del nubifragio, calamitosa condanna per gli occupanti e segno augurale per gli alleati; tanto che giunti al crepuscolo, dopo un ultimo disperato attacco della Vecchia Guardia, pochi drappelli isolati erano rimasti a fare quadrato sotto il fuoco nemico.

Ma solo uno rimase a resistere a oltranza, quando ormai la legione era ridotta a un manipolo, la loro bandiera non era più che un brandello, i loro fucili ormai scarichi non più che inermi bastoni, al punto che gli stessi generali britannici rimasero esterrefatti nell’osservare tanto incaponimento, quasi atterriti dal fuoco sacro che scuoteva le viscere di quei sublimi moribondi.

Fu allora che si levò il grido pietoso:

Fu allora che si levò il grido pietoso:

– Granatieri, arrendetevi!

Ma ecco che quel generale di brigata, il più insignificante, una delle ultime pedine che avevano preso parte al conflitto, rispose stizzito:

– La guardia muore, ma non si arrende!

Allora fu fatto fuoco e il quadrato ruppe le righe per poi ricomporsi di nuovo. A quel punto gli inglesi, sempre più stupefatti, gridarono ancora:

– Granatieri, arrendetevi! Sarete trattati come i soldati più valorosi del mondo!

Ma il generale, ancora più indisposto di prima, rispose con maggiore veemenza:

– La guardia muore, ma non si arrende!

Sotto il fuoco nemico le righe si ruppero ancora, ma con quello che rimaneva riapparve di nuovo il quadrato. Allora fu il generale in campo dell’esercito inglese a intimare perentoriamente la resa:

– Per l’ultima volta: granatieri, non avete scampo, arrendetevi! Arrendetevi!

Fu in quel momento che a quell’uomo appiedato, a capo di un manipolo stremato da uno scontro impari, iniquo, emerse come un conato di vomito quella sublime parola, unico vero suggello all’infame proposta di aver salva la vita a fronte dell’onore di morire sul campo. Non fu nulla di meditato, né di prevedibile quando il generale, esasperato da quell’affronto a più riprese intimato, gridò:

– Merde!!!

Grandiosa parola, trascendente quanto liberatoria, che si levò al cielo sotterrando ogni possibile esito e riecheggiò in tutto il campo anche quando l’ultimo fuoco aveva inghiottito nel fumo ogni estremo sussulto di resistenza.