L’INVENTORE DELL’UMANO

Così diceva di lui Harold Bloom: “Falstaff, Shylock, Iago, Lear, Macbeth, Cleopatra sono l’invenzione dell’umano, l’inaugurazione della personalità come siamo abituati a conoscerla. (…) La personalità come la intendiamo noi è un’invenzione shakesperiana e non rappresenta solo la maggiore originalità del drammaturgo, ma anche la vera causa della sua perenne pervasività.”

Così diceva di lui Harold Bloom: “Falstaff, Shylock, Iago, Lear, Macbeth, Cleopatra sono l’invenzione dell’umano, l’inaugurazione della personalità come siamo abituati a conoscerla. (…) La personalità come la intendiamo noi è un’invenzione shakesperiana e non rappresenta solo la maggiore originalità del drammaturgo, ma anche la vera causa della sua perenne pervasività.”

E ancora: “Shakespeare è importante perché nessun altro ci regala così tanti io, più grandi e più comprensibili del nostro migliore amico o della persona amata. Non penso che ciò faccia di Shakespeare un surrogato della vita, ma è questa piuttosto a essere un surrogato insufficiente di Shakespeare.”

Dunque Shakespeare ha inventato tutte le personalità più significative, prima di lui non esistevano, dopo di lui sono state solo imitate. Così invece di insistere sull’oziosa questione della paternità delle sue opere (perché al nome di Shakespeare ormai non corrisponde più un autore ma un canone) credo sia molto più opportuno dar voce a quelle memorabili personalità che hanno definito già 400 anni fa la vera natura dell’umano.

1. AND BRUTUS IS AN HONOURABLE MAN

L’orazione funebre di Antonio è un capolavoro di eloquenza retorica. Allude al contrario di quello che afferma, nega di voler dire dicendo e ribalta i sentimenti del popolo. Dopo il discorso di Bruto che dichiara sul suo onore di aver ucciso Cesare perché era ambizioso Antonio ripete più volte che Bruto è un uomo d’onore ma porta vari esempi in cui Cesare è stato tutt’altro che ambizioso, testimoniando dunque il contrario. Poi tira fuori a sorpresa il testamento di Cesare rifiutandosi di rivelare il contenuto per non esaltare i romani, ma poi dice “meglio che non sappiate che Cesare vi ha nominati suoi eredi, perché se lo sapeste sarebbe il finimondo!” Infine si dichiara incapace di parlare al popolo, mentre sta facendo un grandissimo discorso, e aggiunge che ci vorrebbe uno bravo come Bruto per infiammare gli animi, mentre lo sta facendo lui. E con la massima reticenza spinge il popolo alla rivolta.

L’orazione funebre di Antonio è un capolavoro di eloquenza retorica. Allude al contrario di quello che afferma, nega di voler dire dicendo e ribalta i sentimenti del popolo. Dopo il discorso di Bruto che dichiara sul suo onore di aver ucciso Cesare perché era ambizioso Antonio ripete più volte che Bruto è un uomo d’onore ma porta vari esempi in cui Cesare è stato tutt’altro che ambizioso, testimoniando dunque il contrario. Poi tira fuori a sorpresa il testamento di Cesare rifiutandosi di rivelare il contenuto per non esaltare i romani, ma poi dice “meglio che non sappiate che Cesare vi ha nominati suoi eredi, perché se lo sapeste sarebbe il finimondo!” Infine si dichiara incapace di parlare al popolo, mentre sta facendo un grandissimo discorso, e aggiunge che ci vorrebbe uno bravo come Bruto per infiammare gli animi, mentre lo sta facendo lui. E con la massima reticenza spinge il popolo alla rivolta.

Mentre nel cinema il Marc’Antonio più statuario rimane forse quello di Marlon Brando.

ANTONIO

Cari amici, dolci amici, non vorrei io mai spingervi

a un tale uragano di ribellione.

Quelli che questa azione commisero, son uomini d’onore;

da quali privati rancori siano stati mossi a compierla, ahimè, non so,

ma so che sono saggi e uomini d’onore,

e, senza dubbio, avranno una risposta per voi, che li giustifichi.

Io non sono venuto, cari amici, con la pretesa di rapirvi il cuore.

Non sono un buon oratore come Bruto, io;

sono quale mi conoscete tutti, un tipo semplice e naturale

che adorava il suo amico: e lo sanno benissimo coloro

che mi hanno dato il beneplacito a parlare in pubblico di lui.

Io non ho né l’acume, ne la parola, né il talento,

né il gesto, né l’eloquio che scalda il sangue di chi l’ascolta;

io parlo come viene, e dico cose che voi stessi sapete;

vi mostro le ferite del nostro amato Cesare –

povere, povere bocche mute! Lasciando che parlino per me;

ma se io fossi Bruto, e Bruto Antonio,

qui ci sarebbe ora un Antonio

capace di infiammarvi gli animi e dare una lingua

a ciascuna ferita di Cesare, da spingere anche le pietre

di questa Roma a ribellarsi e a insorgere.

ANTHONY

Good friends, sweet friends, let me not stir you up

To such a sudden flood of mutiny.

They that have done this deed are honourable:

What private griefs they have, alas, I know not,

That made them do it: they are wise and honourable,

And will, no doubt, with reasons answer you.

I come not, friends, to steal away your hearts:

I am no orator, as Brutus is;

But, as you know me all, a plain blunt man,

That love my friend; and that they know full well

That gave me public leave to speak of him:

For I have neither wit, nor words, nor worth,

Action, nor utterance, nor the power of speech,

To stir men’s blood: I only speak right on;

I tell you that which you yourselves do know;

Show you sweet Caesar’s wounds, poor poor dumb mouths,

And bid them speak for me: but were I Brutus,

And Brutus Antony, there were an Antony

Would ruffle up your spirits and put a tongue

In every wound of Caesar that should move

The stones of Rome to rise and mutiny.

2. LIFE’S BUT A WALKING SHADOW

La riflessione più vertiginosa, sconsolata, inappellabile sull’esistenza umana. Quella che personalmente mi soddisfa di più. Mentre le inverosimili profezie delle streghe si stanno per avverare e la Lady soccombe ai suoi fantasmi in preda al sonnambulismo Macbeth, poco prima della fine, pronuncia queste parole con una levità assoluta e un nichilismo supremo, due secoli e mezzo prima di Nietzsche.

E il Macbeth più austero, barbaro, primitivo lo porta sullo schermo Orson Welles.

MACBETH

Domani, e domani, e ancora domani,

così, a piccoli passi, striscia giorno dopo giorno,

fino all’ultima sillaba scritta nel libro del tempo;

e tutti i nostri ieri hanno illuminato a dei pazzi

il cammino verso la polvere della morte.

Spengiti, spengiti, breve candela!

La vita è solo un’ombra che cammina,

un povero commediante che si pavoneggia e si agita

per un’ora sulla scena e poi non se ne sa più niente;

è una storia raccontata da un’idiota, piena di clamore e di furia,

che non significa nulla.

MACBETH

To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,

Creeps in this petty pace from day to day

To the last syllable of recorded time,

And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death. Out, out, brief candle!

Life’s but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage

And then is heard no more: it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury,

Signifying nothing.

3. MY KINGDOM FOR A HORSE!

Come si può non amare Riccardo? Un genio assoluto. Del male, ma pur sempre un genio. E con le sue buone ragioni. Deforme, storpio, imperfetto, non potendo intrattenersi con i piaceri del suo tempo decide di essere malvagio e di ordire intrighi e calunnie per scatenare un odio mortale tra il re e i suoi eredi. Con astuzia diabolica manda a morte il fratello maggiore, poi uccide il principe di Galles e ne sposa la vedova, fa fuori tutti i nobili pari che si frappongono tra lui e il trono, morto il re fa uccidere il giovanissimo erede con il suo fratellino, infine incoronato ripudia la moglie e progetta di sposare la nipote di Elisabetta, non risparmiando di uccidere anche il suo più fedele alleato. Soccombe solo al suo inconscio, quando la notte prima dell’ultima battaglia tutti gli spettri delle sue vittime gli appaiono in sogno rinfacciandogli le sue scelleratezze. Solo allora vacilla e si confonde. E un memorabile Ian Mc Kellen lo interpreta nei panni di un gerarca nazista nell’Inghilterra degli anni trenta.

Come si può non amare Riccardo? Un genio assoluto. Del male, ma pur sempre un genio. E con le sue buone ragioni. Deforme, storpio, imperfetto, non potendo intrattenersi con i piaceri del suo tempo decide di essere malvagio e di ordire intrighi e calunnie per scatenare un odio mortale tra il re e i suoi eredi. Con astuzia diabolica manda a morte il fratello maggiore, poi uccide il principe di Galles e ne sposa la vedova, fa fuori tutti i nobili pari che si frappongono tra lui e il trono, morto il re fa uccidere il giovanissimo erede con il suo fratellino, infine incoronato ripudia la moglie e progetta di sposare la nipote di Elisabetta, non risparmiando di uccidere anche il suo più fedele alleato. Soccombe solo al suo inconscio, quando la notte prima dell’ultima battaglia tutti gli spettri delle sue vittime gli appaiono in sogno rinfacciandogli le sue scelleratezze. Solo allora vacilla e si confonde. E un memorabile Ian Mc Kellen lo interpreta nei panni di un gerarca nazista nell’Inghilterra degli anni trenta.

RICCARDO III

Datemi un altro cavallo! Fasciatemi le ferite!

Gesù, abbi pietà! Calma, Riccardo, è stato solo un sogno…

Ah, vil coscienza, come mi tormenti!…

Le luci sono azzurre: è l’ora morta della mezzanotte…

Sento un sudor gelido per tutto il corpo e tremo di paura…

Di che cosa ho paura? Di me stesso? Non c’è nessuno qui oltre me.

Perciò di chi ho paura? Riccardo ama Riccardo, io son io.

C’è forse un assassino qui? No… Sì, sono io!

Fuggire, allora? Ma da chi? Da me stesso? Perché dovrei fuggire?

Per non fare vendetta su me stesso? Ne avrei grande ragione…

Io su me stesso? Ahimè, amo me stesso! Perché?

Forse per qualche buona azione fatta da me a me stesso…

Oh, no, ahimè, io lo odio, semmai, questo me stesso

per i crimini odiosi che ho commesso.

Sono uno scellerato… eppure no, io mento a me stesso, non lo sono…

Stolto, non parlar male di te stesso!

Stolto, non incensar troppo te stesso!

La mia coscienza in bocca ha mille lingue

e ciascuna ha una storia da narrare,

e ogni storia mi bolla da furfante. E spergiuro.

Spergiuro oltre ogni limite. Assassino; crudele oltre ogni limite.

Tutti i peccati miei, perpetrati da me oltre ogni limite

s’affollano alla sbarra e gridano: “Colpevole, colpevole!”

Mi resta solo la disperazione. Non c’è chi m’ami al mondo,

e se muoio, nessuna anima viva avrà pietà di me.

Perché, del resto, ne dovrebbe avere, se sono io stesso

a non trovare mai in fondo all’anima alcuna pietà verso me stesso?

M’è parso nel sogno come se tutte le anime di coloro che ho assassinato

fossero convenute alla mia tenda e ognuno minacciasse per domani

vendetta sulla testa di Riccardo.

RICHARD III

Give me another horse: bind up my wounds.

Have mercy, Jesu!–Soft! I did but dream.

O coward conscience, how dost thou afflict me!

The lights burn blue. It is now dead midnight.

Cold fearful drops stand on my trembling flesh.

What do I fear? myself? there’s none else by:

Richard loves Richard; that is, I am I.

Is there a murderer here? No. Yes, I am:

Then fly. What, from myself? Great reason why:

Lest I revenge. What, myself upon myself?

Alack. I love myself. Wherefore? for any good

That I myself have done unto myself?

O, no! alas, I rather hate myself

For hateful deeds committed by myself!

I am a villain: yet I lie. I am not.

Fool, of thyself speak well: fool, do not flatter.

My conscience hath a thousand several tongues,

And every tongue brings in a several tale,

And every tale condemns me for a villain.

Perjury, perjury, in the high’st degree

Murder, stem murder, in the direst degree;

All several sins, all used in each degree,

Throng to the bar, crying all, Guilty! guilty!

I shall despair. There is no creature loves me;

And if I die, no soul shall pity me:

Nay, wherefore should they, since that I myself

Find in myself no pity to myself?

Methought the souls of all that I had murder’d

Came to my tent; and every one did threat

To-morrow’s vengeance on the head of Richard.

Il nuovo cinema shakesperiano

4. I’LL DROWN MY BOOK

Vorrei qui ricordare l’opera del Bardo che in assoluto amo di più, perché è ambientata su un’isola, è originata da una tempesta e un naufragio consente di risolvere tutti i nodi del dramma. E poi perché ci sono spiriti, mostri, incantesimi, magie cui Prospero solo alla fine rinuncia, quando ha ristabilito la giustizia e riconquistato ciò che gli era stato usurpato. Quello che segue è il suo lirico addio alle arti magiche di cui si era servito per sopravvivere all’insulto dell’esilio.

Vorrei qui ricordare l’opera del Bardo che in assoluto amo di più, perché è ambientata su un’isola, è originata da una tempesta e un naufragio consente di risolvere tutti i nodi del dramma. E poi perché ci sono spiriti, mostri, incantesimi, magie cui Prospero solo alla fine rinuncia, quando ha ristabilito la giustizia e riconquistato ciò che gli era stato usurpato. Quello che segue è il suo lirico addio alle arti magiche di cui si era servito per sopravvivere all’insulto dell’esilio.

Ed è una regista donna, Julie Taymor, a dirigere per il cinema “La tempesta” più visionaria, ed è sempre un’attrice donna, Helen Mirren, a interpretare un’originalissima Prospera.

PROSPERO

Elfi delle colline, dei ruscelli,

dei tersi e placidi laghi, dei boschi;

e voi che lungo le sabbiose rive

su cui non lascia orma il vostro piede

vi divertite ad inseguire il flutto

che si ritrae, e quando rifluisce

a scansarlo, fuggendo via da esso;

voi, gnomi, che al chiarore della luna

tracciate verdi cerchi d’erba amara,

che i greggi si rifiutan di brucare;

e voi, cui solo piace divertirsi

a far spuntare i funghi a mezza notte,

e che gioite quando dalle torri

udite batter l’ora della sera,

io fino ad oggi con il vostro aiuto

(per deboli artigiani che voi siate),

ho potuto abbuiare il gran meriggio,

stanar dagli antri i riottosi venti,

e scatenarli ovunque, in mare e in terra,

destar di colpo strepitosa guerra

tra il verde mare e il ceruleo cielo,

accendere del fragoroso tuono

le paurose fulminee saette,

e con esse spaccar di Giove stesso

la salda quercia, scrollar dalla base

il monte che nel mare si protende,

strappar dalle radici il cedro e il pino.

Le tombe hanno svegliato, al mio comando,

i lor dormienti, aperti i lor coperchi,

e li han lasciati uscire,

sì potente si dimostrò finora

la mia magica arte.

Ma ora all’esercizio di tale arte

io faccio abiura, null’altro chiedendo,

come ultimo servizio, che produrmi

qualche istante di musica celeste

perch’io possa raggiungere il mio scopo

d’agire sovra i sensi di coloro

cui questo aereo incanto è destinato;

poi spezzerò questa mia verga magica,

e la seppellirò ben sottoterra

e in mare scaglierò tutti i miei libri,

che vadano a sommergersi più in fondo

di quanto mai sia sceso uno scandaglio.

PROSPERO

Ye elves of hills, brooks, standing lakes and groves,

And ye that on the sands with printless foot

Do chase the ebbing Neptune and do fly him

When he comes back; you demi-puppets that

By moonshine do the green sour ringlets make,

Whereof the ewe not bites, and you whose pastime

Is to make midnight mushrooms, that rejoice

To hear the solemn curfew; by whose aid,

Weak masters though ye be, I have bedimm’d

The noontide sun, call’d forth the mutinous winds,

And ‘twixt the green sea and the azured vault

Set roaring war: to the dread rattling thunder

Have I given fire and rifted Jove’s stout oak

With his own bolt; the strong-based promontory

Have I made shake and by the spurs pluck’d up

The pine and cedar: graves at my command

Have waked their sleepers, oped, and let ‘em forth

By my so potent art. But this rough magic

I here abjure, and, when I have required

Some heavenly music, which even now I do,

To work mine end upon their senses that

This airy charm is for, I’ll break my staff,

Bury it certain fathoms in the earth,

And deeper than did ever plummet sound

I’ll drown my book.

5. I AM THE SEA… I THE EARTH

Questa la storia: Tito, generale romano, sacrifica Alarbo, primogenito di Tamora regina dei Goti. Questa fa violentare e mutilare Lavinia, figlia di Tito, dagli altri suoi due figli. Aaron, il suo amante, rapisce i figli di Tito e chiede in cambio una mano del generale. Avutala la restituisce con le teste mozzate dei due ragazzi. Tito a sua volta rapisce i figli di Tamora, li sgozza come vitelli, ne fa un impasto e lo offre a un banchetto alla stessa madre. Poi uccide la figlia Lavinia, per non farla sopravvivere al suo orribile scempio, e accoltella Tamora dopo averle rivelato la natura del suo pasto. L’imperatore Saturnino, sposo di questa, a sua volta lo trafigge e poi soccombe per mano di Lucio, primogenito di Tito.

Questa la storia: Tito, generale romano, sacrifica Alarbo, primogenito di Tamora regina dei Goti. Questa fa violentare e mutilare Lavinia, figlia di Tito, dagli altri suoi due figli. Aaron, il suo amante, rapisce i figli di Tito e chiede in cambio una mano del generale. Avutala la restituisce con le teste mozzate dei due ragazzi. Tito a sua volta rapisce i figli di Tamora, li sgozza come vitelli, ne fa un impasto e lo offre a un banchetto alla stessa madre. Poi uccide la figlia Lavinia, per non farla sopravvivere al suo orribile scempio, e accoltella Tamora dopo averle rivelato la natura del suo pasto. L’imperatore Saturnino, sposo di questa, a sua volta lo trafigge e poi soccombe per mano di Lucio, primogenito di Tito.

Questo popo’ di tragedia Shakespeare l’ha scritta a soli venticinque anni. Roba che alla sua età al massimo io scrivevo poesiole amorose e raccontini bizzarri… Quello che segue è lo struggente lamento di Tito di fronte alle teste mozzate dei figli e al corpo violato di Lavinia.

Ed è sempre Julie Taymor a portare sullo schermo un potentissimo Titus, ambientato all’Eur in una versione moderna con uno spietato Anthony Hopkins.

TITO ANDRONICO

Se ci fosse ragione a tanti orrori,

potrei allora contener l’angoscia

ed il lamento. Quando piange il cielo,

non straripa la terra?

Quando infuriano i venti,

non impazzisce il mare,

fino a insultare la volta del cielo

con la faccia rigonfia? E tu, fratello,

vorresti che ci fosse una ragione

a un tale pandemonio di passioni?

Io sono il mare: ascolta

come soffiano forti i suoi sospiri.

Ella è del cielo la piangente volta,

io la terra; il mio mare

deve perciò sconvolgersi per forza

con il vento dei suoi sospiri: ed io,

farmi diluvio, inondato e sommerso

delle incessanti lacrime di lei.

Le mie viscere non riescon più

a contenere questo suo dolore,

e perciò son costretto a vomitarlo

come ubriaco. Fammelo sfogare.

A chi è sconfitto dev’esser concesso

di sgravarsi lo stomaco

rigettando l’amaro dalla bocca.

TITUS ANDRONICUS

If there were reason for these miseries,

Then into limits could I bind my woes:

When heaven doth weep, doth not the earth o’erflow?

If the winds rage, doth not the sea wax mad,

Threatening the welkin with his big-swoln face?

And wilt thou have a reason for this coil?

I am the sea; hark, how her sighs do blow!

She is the weeping welkin, I the earth:

Then must my sea be moved with her sighs;

Then must my earth with her continual tears

Become a deluge, overflow’d and drown’d;

For why my bowels cannot hide her woes,

But like a drunkard must I vomit them.

Then give me leave, for losers will have leave

To ease their stomachs with their bitter tongues.

Il primo Titus sullo schermo

6. ALAS, POOR YORICK!

Diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Amleto quel che è di Amleto. E mettiamo una volta per tutte nelle sue mani il teschio di Yorick non quando pronuncia il monologo dell’essere o non essere (semmai ha uno stiletto con cui vagheggia di uccidersi), ma quando pronuncia presso la fossa di Ofelia, ancora ignaro a chi sia destinata, un altro stupendo monologo sulla caducità della vita e la vacuità dell’apparenza.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Amleto quel che è di Amleto. E mettiamo una volta per tutte nelle sue mani il teschio di Yorick non quando pronuncia il monologo dell’essere o non essere (semmai ha uno stiletto con cui vagheggia di uccidersi), ma quando pronuncia presso la fossa di Ofelia, ancora ignaro a chi sia destinata, un altro stupendo monologo sulla caducità della vita e la vacuità dell’apparenza.

E Kenneth Branagh, nella sua versione integrale di quattr’ore, realizza un bellissimo flashback su Amleto bambino che gioca a cavalcioni del suo amato buffone.

AMLETO

Ahimè, povero Yorick!…

Quest’uomo io l’ho conosciuto, Orazio,

un giovanotto d’arguzia infinita

e d’una fantasia impareggiabile.

Mi portò molte volte a cavalluccio…

E ora come lo aborre la mia immaginazione!

Lo stomaco mi si rovescia…

Ecco, vedi, da qui pendevano le labbra

che gli ho baciato non so quante volte…

E dove sono adesso i tuoi sberleffi,

le burle, le capriole, le canzoni,

i folgoranti sprazzi d’allegria

cui faceva eco l’intera tavolata?…

Chi si fa più beffa ora del tuo sogghigno,

con questa tua smorfia? È umiliante.

Va, va’ ora così, nella camera della mia dama

e dille che ha un bel mettersi sul viso

un dito di belletto: a questo aspetto

deve ridursi anch’ella, fatalmente.

Che se la prenda a ridere,

dunque, se ci riesce…

HAMLET

Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio:

a fellow of infinite jest, of most excellent fancy:

he hath borne me on his back a thousand times;

and now, how abhorred in my imagination it is!

my gorge rims at it. Here hung those lips

that I have kissed I know not how oft.

Where be your gibes now? Your gambols?

your songs? your flashes of merriment,

that were wont to set the table on a roar?

Not one now, to mock your own grinning?

Quite chap-fallen? Now get you to my lady’s chamber,

and tell her, let her paint an inch thick,

to this favour she must come;

make her laugh at that.

7. I AM NOT WHAT I AM

Iago è forse il villain shakesperiano più malvagio. Non è un pluriomicida come Macbeth o Riccardo III, ma è più cattivo. Non è ossessionato dalla brama di potere, ma da passioni molto più comuni come l’invidia e la gelosia. Non è ambizioso, piuttosto si direbbe oggi con un termine attuale che è un “rosicone”. È invidioso di Cassio, perché è stato eletto luogotenente al posto suo. È geloso di Otello, perché crede gli abbia sedotto la moglie. È un meschino, un mediocre, non ha alcuna velleità, ma la sua grandezza è nel piano di vendetta. Perfetto, assoluto, impeccabile. Va avanti come un treno, senza tradire mai alcuna fragilità (come accade agli altri cattivi), e non sbaglia un colpo, centrando appieno il suo obiettivo e facendosi credere ciò che non è. Ma quello che lo rende incommensurabile è che sopravvive alla tragedia, l’unico personaggio tragico ad assistere allo sfacelo provocato dalla sua malvagità e a subire una pena diversa dalla propria morte.

Iago è forse il villain shakesperiano più malvagio. Non è un pluriomicida come Macbeth o Riccardo III, ma è più cattivo. Non è ossessionato dalla brama di potere, ma da passioni molto più comuni come l’invidia e la gelosia. Non è ambizioso, piuttosto si direbbe oggi con un termine attuale che è un “rosicone”. È invidioso di Cassio, perché è stato eletto luogotenente al posto suo. È geloso di Otello, perché crede gli abbia sedotto la moglie. È un meschino, un mediocre, non ha alcuna velleità, ma la sua grandezza è nel piano di vendetta. Perfetto, assoluto, impeccabile. Va avanti come un treno, senza tradire mai alcuna fragilità (come accade agli altri cattivi), e non sbaglia un colpo, centrando appieno il suo obiettivo e facendosi credere ciò che non è. Ma quello che lo rende incommensurabile è che sopravvive alla tragedia, l’unico personaggio tragico ad assistere allo sfacelo provocato dalla sua malvagità e a subire una pena diversa dalla propria morte.

Oliver Parker dà la parte di Otello a un vero negro (Lawrence Fishburne) e quella di Iago a un superbo Kenneth Branagh, la cui interpretazione mefistofelica vale la pellicola.

IAGO

Che Cassio sia di lei innamorato, ne son convinto.

Ch’ella lo ricambi, è consonante, assai verosimile.

Il Moro, pur s’io non so sopportarlo,

è di natura nobile, costante, affettuosa,

e so già che per Desdemona

si scoprirà un carissimo marito.

Ma debbo confessare che anch’io l’amo,

e non per pura e semplice lussuria,

benché mi debba riconoscer reo d’un non minor peccato,

ma a ciò spinto in parte per saziar la mia vendetta;

perché sospetto che l’ingordo Moro

sia montato a inforcare la mia sella:

un pensiero che mi corrode dentro come un veleno,

e a placare il quale altro non so che dargli il contraccambio

a pareggiar con lui moglie per moglie;

o, se ciò non dovesse riuscirmi, iniettargli nell’animo

una dose talmente virulenta di gelosia,

che la ragione sua non basti più a curare.

E a tal fine se questo straccio d’uomo

che mi porto al guinzaglio da Venezia per frenarlo

nell’affannosa caccia, mi regge la battuta,

questo Cassio l’avrò completamente in mio potere

e lo diffamerò davanti al Moro

nel modo più garbato e suadente

(tra l’altro, ho il sospetto che anche Cassio

abbia indossato la mia papalina),

fino a ottener che il Moro, a conclusione, mi ringrazi,

mi prenda in simpatia e mi compensi

per averlo fatto un alto e rispettabile somaro,

e per avergli tolto pace e quiete fino a ridurlo pazzo.

Ecco, se pur ancora un po’ confusa, la mia trama.

Ma la ribalderia mai non discopre la sua vera faccia

avanti ch’essa sia messa ad effetto.

IAGO

That Cassio loves her, I do well believe it;

That she loves him, ‘tis apt and of great credit:

The Moor, howbeit that I endure him not,

Is of a constant, loving, noble nature,

And I dare think he’ll prove to Desdemona

A most dear husband. Now, I do love her too;

Not out of absolute lust, though peradventure

I stand accountant for as great a sin,

But partly led to diet my revenge,

For that I do suspect the lusty Moor

Hath leap’d into my seat; the thought whereof

Doth, like a poisonous mineral, gnaw my inwards;

And nothing can or shall content my soul

Till I am even’d with him, wife for wife,

Or failing so, yet that I put the Moor

At least into a jealousy so strong

That judgment cannot cure. Which thing to do,

If this poor trash of Venice, whom I trash

For his quick hunting, stand the putting on,

I’ll have our Michael Cassio on the hip,

Abuse him to the Moor in the rank garb–

For I fear Cassio with my night-cap too–

Make the Moor thank me, love me and reward me.

For making him egregiously an ass

And practising upon his peace and quiet

Even to madness. ‘Tis here, but yet confused:

Knavery’s plain face is never seen tin used.

Inganni e falsità: Shakespeare in fake

8. I AM FIRE AND AIR

Si sa, i personaggi femminili di Shakespeare non hanno la stessa statura di quelli maschili. Anche perché fanno tutti delle finacce. Desdemona viene soffocata, Ofelia impazzisce e annega, Lady Macbeth soccombe ai propri incubi, Cordelia, figlia di Lear, viene impiccata e le sue sorelle avvelenate, Tamora è accoltellata, Giulietta si trafigge. Non che gli uomini facciano migliori fini, ma almeno muoiono in battaglia, o a duello, o di mano propria. L’unica che può tenere testa a questi è Cleopatra, non foss’altro perché almeno decide lei quando farla finita. Eppure il suo strazio più grande non si leva quando si lascia mordere dai suoi aspidi, ma quando piange Antonio che le spira tra le braccia dopo essersi trafitto a morte.

Si sa, i personaggi femminili di Shakespeare non hanno la stessa statura di quelli maschili. Anche perché fanno tutti delle finacce. Desdemona viene soffocata, Ofelia impazzisce e annega, Lady Macbeth soccombe ai propri incubi, Cordelia, figlia di Lear, viene impiccata e le sue sorelle avvelenate, Tamora è accoltellata, Giulietta si trafigge. Non che gli uomini facciano migliori fini, ma almeno muoiono in battaglia, o a duello, o di mano propria. L’unica che può tenere testa a questi è Cleopatra, non foss’altro perché almeno decide lei quando farla finita. Eppure il suo strazio più grande non si leva quando si lascia mordere dai suoi aspidi, ma quando piange Antonio che le spira tra le braccia dopo essersi trafitto a morte.

E tutta la sua raggelante maestosità non può che specchiarsi negli occhi viola di Liz Taylor.

CLEOPATRA

Non più regina… una comune donna

guidata dai meschini sentimenti

della ragazza che munge la vacca

e attende alle più umili mansioni.

Mi verrebbe la voglia di scagliare

contro gli dèi maligni questo mio scettro,

e gridar loro alto che questo nostro mondo

poteva stare alla pari del loro,

prima che ne rapissero il gioiello.

Adesso tutto è nient’altro che nulla.

La pazienza è da sciocchi,

la rivolta ti fa cane rabbioso.

E allora chi può dire che è sacrilegio

Irrompere nell’oscura dimora della morte,

prima che sia la morte a visitarci?

Che dite, donne mie?… Su, su, coraggio!

Su, Carmiana, mia nobile fanciulla!

Ah, donne, donne, guardate: ecco,

la nostra lampada s’è spenta, non c’è più!

Fatevi cuore, creature mie,

andiamo a seppellirlo;

poi compiremo, all’uso dei Romani,

tutto quello che è nobile e degno,

per indurre la morte

a essere orgogliosa di ghermirci.

Su, la spoglia di questo grande spirito

è ormai irrigidita. Ah, donne, donne!

Venite. Non ci restano altri amici

che la nostra decisa volontà

di finirla nel modo più sollecito.

CLEOPATRA

No more, but e’en a woman, and commanded

By such poor passion as the maid that milks

And does the meanest chares. It were for me

To throw my sceptre at the injurious gods;

To tell them that this world did equal theirs

Till they had stol’n our jewel. All’s but naught;

Patience is scottish, and impatience does

Become a dog that’s mad: then is it sin

To rush into the secret house of death,

Ere death dare come to us? How do you, women?

What, what! good cheer! Why, how now, Charmian!

My noble girls! Ah, women, women, look,

Our lamp is spent, it’s out! Good sirs, take heart:

We’ll bury him; and then, what’s brave,

what’s noble,

Let’s do it after the high Roman fashion,

And make death proud to take us. Come, away:

This case of that huge spirit now is cold:

Ah, women, women! come; we have no friend

But resolution, and the briefest end.

9. I AM A FOOL, THOU ART NOTHING

Di pazzi in Shakespeare ce ne sono tanti. C’è chi impazzisce sul serio come Lear e Ofelia, chi si finge pazzo come Amleto e Edgar, chi lo fa per mestiere come i buffoni Feste e Touchstone. Ma il più grande di tutti rimane il Fool di re Lear. Non è solo la voce della verità e della coscienza che mette il re di fronte a tutta la sua insensatezza, ma è anche un profeta che predice il destino attraverso apparenti controsensi. Infatti prima di eclissarsi per lasciar spazio a Lear impazzito e a Edgar finto pazzo il Fool profetizza che quando un mondo corrotto e degenere si rovescerà in un mondo giusto e sensato tutto cadrà in grande confusione, dove però regnerà l’assoluta normalità, tanto che saranno i piedi a servire a camminare.

Di pazzi in Shakespeare ce ne sono tanti. C’è chi impazzisce sul serio come Lear e Ofelia, chi si finge pazzo come Amleto e Edgar, chi lo fa per mestiere come i buffoni Feste e Touchstone. Ma il più grande di tutti rimane il Fool di re Lear. Non è solo la voce della verità e della coscienza che mette il re di fronte a tutta la sua insensatezza, ma è anche un profeta che predice il destino attraverso apparenti controsensi. Infatti prima di eclissarsi per lasciar spazio a Lear impazzito e a Edgar finto pazzo il Fool profetizza che quando un mondo corrotto e degenere si rovescerà in un mondo giusto e sensato tutto cadrà in grande confusione, dove però regnerà l’assoluta normalità, tanto che saranno i piedi a servire a camminare.

E un magnifico Ian McKellen dà vita sullo schermo a un re Lear così contrastato e paradossale da “tener testa” al suo Matto.

FOOL

Quando i preti faranno più parole che fatti;

quando i birrai guasteranno la birra con l’acqua;

quando i nobili insegneranno ai sarti,

e non gli eretici prenderanno fuoco,

ma i galanti che seguon le ragazze;

quando ogni sentenza della legge sarà giusta,

non vi saranno scudieri indebitati

né cavalieri poveri;

quando sulle lingue non spunteranno calunnie

né tra le folle s’infileranno i tagliaborse;

quando gli usurai conteranno l’oro all’aperto,

e ruffiane e puttane erigeranno chiese;

allora il regno d’Albione

cadrà in grande confusione;

allora verrà quel tempo,

chi vivrà per vederlo,

che i piedi serviranno a camminare.

Questa profezia farà il mago Merlino,

perché io vivo prima del suo tempo.

FOOL

When priests are more in word than matter,

When brewers mar their malt with water;

When nobles are their tailors’ tutors;

No heretics burn’d, but wenches’ suitors;

When every case in law is right;

No squire in debt, nor no poor knight;

When slanders do not live in tongues;

Nor cutpurses come not to throngs;

When usurers tell their gold i’ the field;

And bawds and whores do churches build;

Then shall the realm of Albion

Come to great confusion:

Then comes the time, who lives to see’t

That going shall be us’d with feet.

This prophecy Merlin shall make;

for I live before his time.

Storia, identità, linguaggio del Fool

10. I AM AN HONEST PUCK

Ormai giunti fin qui per la verità non mi resta che chieder perdono a Shylock, a Fastaff, a Enrico V, ma soprattutto a tanti personaggi delle commedie, come la bisbetica Caterina, la bella Rosalinda, l’astuta Viola, per non dire di Don Pedro e Don Giovanni, cui avrei voluto dedicare altrettanti pezzi e rimandi cinematografici. Ma il Bardo ha pensato bene di morire oggi e dopo tante tragedie voglio salutarlo con allegria, ricordando la sua commedia più onirica e fantastica. Quel “Sogno” in cui la regina delle fate si innamora di un somaro, gli spasimanti di una bella ragazza perdono entrambi la testa per la sua amica bruttina, e un gruppo di artigiani mette in scena una tragedia facendola diventare una farsa. Lascio dunque a Puck, folletto del re delle fate, chiudere il mio omaggio, quasi fosse stato tutto un sogno…

Ormai giunti fin qui per la verità non mi resta che chieder perdono a Shylock, a Fastaff, a Enrico V, ma soprattutto a tanti personaggi delle commedie, come la bisbetica Caterina, la bella Rosalinda, l’astuta Viola, per non dire di Don Pedro e Don Giovanni, cui avrei voluto dedicare altrettanti pezzi e rimandi cinematografici. Ma il Bardo ha pensato bene di morire oggi e dopo tante tragedie voglio salutarlo con allegria, ricordando la sua commedia più onirica e fantastica. Quel “Sogno” in cui la regina delle fate si innamora di un somaro, gli spasimanti di una bella ragazza perdono entrambi la testa per la sua amica bruttina, e un gruppo di artigiani mette in scena una tragedia facendola diventare una farsa. Lascio dunque a Puck, folletto del re delle fate, chiudere il mio omaggio, quasi fosse stato tutto un sogno…

E stavolta scelgo la versione cinematografica di Michael Hoffman perché tutta ambientata in Italia, tra Caprarola, Bomarzo, Montepulciano e Boboli, luoghi magici come il Sogno del Bardo.

PUCK

Se noi ombre vi siamo dispiaciuti,

immaginate come se veduti

ci aveste in sogno, e come una visione

di fantasia la nostra apparizione.

Se vana e insulsa è stata la vicenda,

gentile pubblico, faremo ammenda;

con la vostra benevola clemenza,

rimedieremo alla nostra insipienza.

E, parola di Puck, spirito onesto,

se per fortuna a noi càpiti questo,

che possiamo sfuggir, indegnamente,

alla lingua forcuta del serpente,

ammenda vi farem senza ritardo

o tacciatemi pure da bugiardo.

A tutti buonanotte dico intanto,

finito è lo spettacolo e l’incanto.

Signori, addio, batteteci le mani,

e Robin v’assicura che domani

migliorerà della sua parte il canto.

PUCK

If we shadows have offended,

Think but this, and all is mended,

That you have but slumber’d here

While these visions did appear.

And this weak and idle theme,

No more yielding but a dream,

Gentles, do not reprehend:

if you pardon, we will mend:

And, as I am an honest Puck,

If we have unearned luck

Now to ‘scape the serpent’s tongue,

We will make amends ere long;

Else the Puck a liar call;

So, good night unto you all.

Give me your hands, if we be friends,

And Robin shall restore amends.

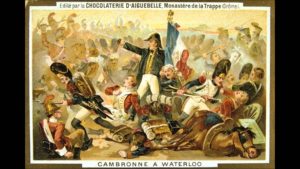

Aveva giurato e spergiurato, come Giuda, anzi no, come Pietro, negando a più riprese di aver mai pronunciato quella parola fatidica, e nemmeno frasi di sfida o di tetragona resistenza alla Reale Armata Britannica.

Aveva giurato e spergiurato, come Giuda, anzi no, come Pietro, negando a più riprese di aver mai pronunciato quella parola fatidica, e nemmeno frasi di sfida o di tetragona resistenza alla Reale Armata Britannica. Eppure non c’erano altri che si erano battuti fino in fondo in quel modo, sfidando un destino funesto che fin dagli inizi aveva mostrato tutta la sua avversione, a cominciare da quella pioggia infernale che aveva devastato il campo per tutta la notte, affondando i cannoni in metri di fango e rendendoli inservibili per attaccare all’alba il nemico, come avrebbe voluto l’Imperatore.

Eppure non c’erano altri che si erano battuti fino in fondo in quel modo, sfidando un destino funesto che fin dagli inizi aveva mostrato tutta la sua avversione, a cominciare da quella pioggia infernale che aveva devastato il campo per tutta la notte, affondando i cannoni in metri di fango e rendendoli inservibili per attaccare all’alba il nemico, come avrebbe voluto l’Imperatore. Fu allora che si levò il grido pietoso:

Fu allora che si levò il grido pietoso: