Sei passeggiate nei romanzi di Umberto Eco

Il nome della rosa, Il pendolo di Foucault, L’isola del giorno prima, Baudolino, Il cimitero di Praga. Viaggio labirintico attraverso i romanzi di Umberto Eco, eccetto La misteriosa fiamma della Regina Luana e Numero zero che non mi hanno ispirato particolari riflessioni. Il silenzio, il complotto, il falso, l’inganno, il mistero. Tutte i grimaldelli per schiudere gli universi narrativi di Eco, con un’intervista finale sul romanzo storico.

1) IL NOME DELLA ROSA

(…)

Il silenzio, dunque, come più alta forma di conoscenza e come ultimo riscatto. Ma il silenzio anche come inevitabile alternativa all’inesistenza di un sapere sensato.

Il silenzio, dunque, come più alta forma di conoscenza e come ultimo riscatto. Ma il silenzio anche come inevitabile alternativa all’inesistenza di un sapere sensato.

Non sappiamo quanto Eco abbia voluto dare senso al “suo” silenzio, di quanta importanza abbia voluto investirlo; possiamo solo immaginare una molteplicità di sensi che il silenzio, con la sua eloquenza, esprime: tanto più se si tratta del silenzio della conoscenza, del sapere umano, della possibilità stessa di capire e di spiegare l’ordine del mondo.

Un silenzio quindi potente, più potente dello stesso commento il quale definendosi si limita, un silenzio immenso che sottintende tutto e non dichiara nulla.

Per Eco, tuttavia, il vero silenzio che tace per non dire è quello della Fede, il silenzio che nasconde la realtà per alimentare la paura è quello del timor di Dio: si deve distruggere tutto ciò che crea distacco come il riso, poiché esso uccide la paura e senza la paura non c’è Fede.

Questo è ciò che aveva capito Jorge da Burgos, il vegliardo cieco de Il nome della rosa, che attraverso il suo eccessivo amor di Dio aveva incarnato l’Anticristo e nel difendere la sua verità contro l’altrui menzogna aveva fatto morire tutti i suoi fratelli e lui stesso insieme ad essi.

Anche qui, come ne Il pendolo di Foucault, esiste un sapere profondo e misterioso che si cela nella labirintica biblioteca di una sperduta abbazia dell’alta Italia, un sapere non da scoprire ma da nascondere, per il cui possesso muoiono sette uomini in sette giorni secondo una catena di delitti scandita dal suono delle sette trombe dell’Apocalisse.

(…)

È dunque nel secondo libro della Poetica di Aristotele che si annida l’eresia paventata ed esorcizzata da Jorge; è proprio nel punto in cui si elogia il riso come forma d’arte e di sapienza che si autorizza a deridere la paura della morte e a dissacrare ogni valore della Fede.

È dunque nel secondo libro della Poetica di Aristotele che si annida l’eresia paventata ed esorcizzata da Jorge; è proprio nel punto in cui si elogia il riso come forma d’arte e di sapienza che si autorizza a deridere la paura della morte e a dissacrare ogni valore della Fede.

Il riso capovolge l’alto con il basso, esalta lo stolto e dileggia il saggio, trova la sua massima espressione nella Festa dei Folli in cui viene rappresentato un mondo alla rovescia, scardinato nei suoi valori cristiani e ricostruito su valori profani, sacrileghi e demistificanti.

Se poi è la massima autorità filosofica che nobilita questa forma oscena e insana di espressione e la innalza a valore di purificazione, allora deve essere distrutta ogni traccia che possa documentare tale eresia legittimando il distacco di Dio, l’infedeltà e la miscredenza.

Per questo Jorge, nel suo misticismo esaltato e perverso decide di sottrarre il prezioso manoscritto a tutte le possibili traduzioni e interpretazioni che i monaci dell’abbazia attraverso la loro ponderata sapienza potevano operare e tramandare; per questo egli avvelena le pagine del libro in modo che chiunque cerchi di sapere la verità racchiusa nel testo trovi la sua morte secondo il disegno della volontà di Dio.

(…)

E paradossalmente ridendo Jorge muore. Ma non gli basta fare di se stesso la tomba del sapere di Aristotele ma fa anche della biblioteca la tomba di tutta la scienza ivi racchiusa, scatenando un incendio a catena che devasta tutte le sale e gli scaffali dell’immenso edificio, trasformandolo in un inferno apocalittico in cui tutta la preziosa cultura, conservata e tramandata per secoli dai monaci dotti, si estingue definitivamente senza lasciare più traccia.

A causa dell’eccessivo timor di Dio e dell’insana fede nella Verità, l’inestimabile patrimonio bibliografico viene quindi ridotto in cenere e tutta l’abazia, compresi la chiesa, il chiostro, l’ospedale e i dormitori, vengono distrutti e convertiti in un cumulo di salme e di rovine.

Così finisce il mistero dei molteplici delitti consumatisi all’interno della cinta abaziale, sullo sfondo della disputa ideologico-religiosa tra domenicani e francescani; così si conclude la storia di una verità sempre bramata e mai posseduta, per il rispetto della quale sono state distrutte centinaia di opere somme e ridotti per sempre al silenzio i loro autori.

(…)

2) IL PENDOLO DI FOUCAULT

.(…)

Sullo sfondo di un intersecarsi di scienze occulte, società segrete e complotti cosmici, tre redattori editoriali di Milano, attraverso la frequentazione di autori piuttosto sospetti e la pubblicazione di opere alquanto insolite, si imbattono involontariamente in un testo che sembra indicare una Mappa da seguire per la rivelazione di un mistero profondo, di un segreto nascosto, che racchiude la verità ultima del mondo.

Sullo sfondo di un intersecarsi di scienze occulte, società segrete e complotti cosmici, tre redattori editoriali di Milano, attraverso la frequentazione di autori piuttosto sospetti e la pubblicazione di opere alquanto insolite, si imbattono involontariamente in un testo che sembra indicare una Mappa da seguire per la rivelazione di un mistero profondo, di un segreto nascosto, che racchiude la verità ultima del mondo.

La ricostruzione del Piano da attuare per il raggiungimento di tale conoscenza avviene attraverso l’interpretazione stessa della Storia, scandita da appuntamenti presso alcuni luoghi deputati in diversi paesi europei, che i vari ordini religioso-militari di natura mistica ed esoterica hanno rispettato nei secoli per scambiarsi i loro frammenti di testimonianze, finalizzati a un disegno universale di riforma del mondo.

Si cerca dunque una verità, la Verità, il senso ultimo dell’esistenza. Si vuole rincorrere un mistero che per secoli ha ammantato il sapere umano. Si tenta di violare un segreto che nasconde in sé l’essenza stessa della conoscenza. Si aspira insomma con tutte le forze diaboliche, sotterranee, magiche e occulte ad appropriarsi di una scienza che significa potere, elargisce dominio e investe di controllo tutti coloro che, possedendola, la esercitano.

È un Piano immenso, potente e fascinoso di appropriazione e dominazione che impaurisce e seduce allo stesso tempo, dal quale non è facile fuggire o salvarsi, soprattutto quando per curiosità indiscreta o per ingenua sprovvedutezza ci si è precipitati dentro, dando forse troppa fede alla sua veridicità.

Ed è ciò che succede ai tre protagonisti, tutti sedotti dal fascino del mistero e dalla passione per l’enigma, e tutti destinati a trovare in diversi modi la loro fine per aver inventato un Piano che non esisteva e per aver fatto credere ad altri che ci fosse una Mappa da conoscere per possedere il mondo. E invece era tutto un non senso. Un’invenzione ridicola. Una follia che portava alla morte. Una verità inesistente. Il non-essere totale.

(…)

L’unica cosa da capire in tutta la Storia è che non c’era nulla da capire. L’unica certezza da raggiungere era che il Piano era inventato e la Mappa non esisteva. L’unico modo di salvarsi dalla morte era quello di stare al gioco dei diabolici e far finta di sapere quello che Essi volevano sapere. La Verità. Ma non c’era nessuna verità. Se non quella che essa non era mai esistita.

L’unica cosa da capire in tutta la Storia è che non c’era nulla da capire. L’unica certezza da raggiungere era che il Piano era inventato e la Mappa non esisteva. L’unico modo di salvarsi dalla morte era quello di stare al gioco dei diabolici e far finta di sapere quello che Essi volevano sapere. La Verità. Ma non c’era nessuna verità. Se non quella che essa non era mai esistita.

Ormai è troppo tardi però. Nessuno può credere che il messaggio di Provins, contenente il senso di tutto il Piano, abbia lo stesso valore di una lista della lavandaia. Nessuno può convincersi che non esista un sapere da possedere, una scienza da trasmettere e un mistero da perpetuare. La Storia deve pure avere un senso e la conoscenza una sua finalità.

Eppure sembra che tutto ciò non si realizzi in nessuna formula del sapere umano e in nessun ordine della realtà esistente, ma finisca invece nel vuoto, nel nulla, nel non senso, dove il commento non ha più ragion d’essere e lascia spazio al silenzio. E nel silenzio finisce la vera conoscenza. Quando ormai si sa già tutto e non ha più senso spiegare, confessare, trasmettere.

(…)

Ed è questo l’unico modo per essere davvero potenti, quello di non esprimersi per far credere che esista sempre qualcosa da cercare di incognito e di arcano, che tenga impegnati ancora per altri secoli frotte di diabolici attorno a messaggi indecifrabili, a segreti insondabili, a misteri impenetrabili.

(…)

3) L’ISOLA DEL GIORNO PRIMA

Caro Professore,

se è vero che nel Seicento si scriveva in modo aggraziato ma senza rilevanti contenuti, poiché si trattava di gente senz’anima – con tutto quello che si dava da fare per comprendere l’incognito significato dell’intero Universo – è pur vero che in questo secolo si trova chi scrive con grande ingegno, giocando con tanti registri narrativi, per arrivare infine a decretare l’impossibilità stessa della “fine” di un romanzo, o per essere più precisi di un metaromanzo.

se è vero che nel Seicento si scriveva in modo aggraziato ma senza rilevanti contenuti, poiché si trattava di gente senz’anima – con tutto quello che si dava da fare per comprendere l’incognito significato dell’intero Universo – è pur vero che in questo secolo si trova chi scrive con grande ingegno, giocando con tanti registri narrativi, per arrivare infine a decretare l’impossibilità stessa della “fine” di un romanzo, o per essere più precisi di un metaromanzo.

È indubbio che ogni Suo romanzo si sviluppi essenzialmente seguendo un raffinato processo di interpretazione. Alla base di ogni testo, per quanto narrativo, esiste sempre un’attenta ricerca di decodificazione attraverso la quale prende forma la storia romanzata.

Ma se ne Il nome della rosa era Baskerville a interpretare i simboli dell’Apocalisse, se ne Il pendolo di Foucault era Casaubon a interpretare i messaggi di Abulafia, ne L’isola del giorno prima è l’Autore stesso che interpreta le lettere d’amore prima e i capitoli del romanzo poi, del suo protagonista.

L’Autore dunque si fa artefice della storia che narra e allo stesso tempo diventa il Lettore di quelle stesse carte da cui attinge la materia del suo romanzo. É una sorta di Io epico che “interviene” nella storia come autore, come spettatore e spesso anche come critico.

Ma ciò che risulta particolarmente ingegnoso e allo stesso tempo ingannevole in tale processo è il fatto che questo itinerario esegetico non porta mai, come ci si potrebbe aspettare, a una scoperta risolutiva – dell’enigma, del sapere, della natura – ma al contrario conduce sempre verso l’impossibilità di conoscere o più sottilmente verso quella di essere.

Per questo ritengo che il tratto più fascinoso e – mi permetta – anche il più perverso di ogni Suo romanzo è quello di condurre abilmente il lettore lungo le trame di una storia la cui fine riposa sempre su un Inganno.

(…)

Questa volta, però, l’inganno contenuto nell’assenza di una fine del romanzo (o meglio del romanzo che narra di un uomo che scrive un romanzo) credo si spieghi nel fatto che si sia voluto infrangere una convenzione.

Questa volta, però, l’inganno contenuto nell’assenza di una fine del romanzo (o meglio del romanzo che narra di un uomo che scrive un romanzo) credo si spieghi nel fatto che si sia voluto infrangere una convenzione.

Come giustamente Lei osserva, nel romanzo “si fa finta di raccontar cose vere, ma non si deve dire sul serio che si fa finta”. Roberto (o Eco per lui?), decidendo di dare senso alla sua vita entrando nel suo romanzo, vìola la convenzione narrativa dell’affabulazione. Con l’innestare la realtà nella fantasia egli scardina il processo di finzione e appropriandosene l’annulla. Sfuma dunque ogni forma di metanarrazione – il protagonista del romanzo dell’Autore sparisce nelle pieghe del suo stesso romanzo – e, come è prevedibile, non resta alcuna traccia della sua fine.

Così il romanzo finisce col non dire, o meglio col dichiarare che non è possibile concludere laddove non c’è altro da commentare, e questo – mi perdoni ma ognuno ha i suoi pallini – non è altro che l’espressione estrema del Silenzio.

Dopo il silenzio di Jorge che tace per non tradire la Parola di Dio, dopo il silenzio di Casaubon che tace per non avvilire la Dignità dell’Uomo, dopo ancora il silenzio di Roberto che tace (suo malgrado) perché non riesce ad assegnare nomi appropriati alle cose che vede, ecco infine il silenzio dell’Autore che tace perché ha concluso la sua riflessione esegetica intorno alle carte del naufrago e, dal momento in cui Roberto svanisce inghiottito dalla sua stessa fantasia, ritiene che non ci sia più altro da aggiungere.

(…)

E così come lettrice mi compiaccio (paradossalmente!) proprio di questo finale. Anche a me, come all’Autore, piace salutare Roberto per l’ultima volta pensandolo affidato al destino delle acque, che nuota coraggioso contro un’infausta corrente – lui che non tollerava nemmeno di bagnarsi – che osserva la Colomba Color Arancio involarsi verso il Sole – lui che non sopportava le più pallide luci del giorno – conservando nel cuore la passione per la donna amata e nella mente il pensiero del Punto Fisso, con l’ostinato intento di conquistarli entrambi.

Anche se – ma questo lo sappiamo solo io e Lei che viviamo in questo secolo – egli non riuscirà mai a raggiungere, per quanto si inganni, né l’una, né l’altro.

4) BAUDOLINO

da L’immaginario di “Baudolino” , «La Scrittura», n. 14-15, 2002.

(…)

Tutta la narrativa di Eco riposa – e non poteva essere altrimenti – sul meccanismo dell’interpretazione. Interpreta Baskerville i segni delle sette trombe dell’Apocalisse per comprendere la sequenza degli omicidi; interpreta Casaubon i file del computer Abulafia per individuare i disegni del Piano; interpreta persino l’Autore gli scritti del naufrago per ricostruire la mentalità (e la visionarietà) del Seicento; interpreta, quindi, lo stesso Niceta Coniate i racconti (presunti falsi) di Baudolino, arrivando a svelarne, paradossalmente, l’intrinseca verità. É lo storico Niceta infatti, con l’aiuto del veggente Pafnuzio, che mostra a Baudolino come realmente è morto il padre Federico, a dispetto di tutte le congetture fatte intorno alle mirabolanti invenzioni del castello di Ardzrouni. Ed è proprio quello storico, che per mestiere deve dire la verità, a illuminare un bugiardo che, pur cosciente delle proprie menzogne, non si era mai accorto di vivere nell’inganno.

Tutta la narrativa di Eco riposa – e non poteva essere altrimenti – sul meccanismo dell’interpretazione. Interpreta Baskerville i segni delle sette trombe dell’Apocalisse per comprendere la sequenza degli omicidi; interpreta Casaubon i file del computer Abulafia per individuare i disegni del Piano; interpreta persino l’Autore gli scritti del naufrago per ricostruire la mentalità (e la visionarietà) del Seicento; interpreta, quindi, lo stesso Niceta Coniate i racconti (presunti falsi) di Baudolino, arrivando a svelarne, paradossalmente, l’intrinseca verità. É lo storico Niceta infatti, con l’aiuto del veggente Pafnuzio, che mostra a Baudolino come realmente è morto il padre Federico, a dispetto di tutte le congetture fatte intorno alle mirabolanti invenzioni del castello di Ardzrouni. Ed è proprio quello storico, che per mestiere deve dire la verità, a illuminare un bugiardo che, pur cosciente delle proprie menzogne, non si era mai accorto di vivere nell’inganno.

D’altra parte è intorno al contrappunto tra la narrazione fantastica di Baudolino e le integrazioni storiche di Niceta che si snoda tutto il romanzo, laddove le imprese favolose del protagonista si intersecano con le vicende dell’impero di Federico II, e l’incredibile missione in Oriente dei Re Magi si conclude con il colossale incendio di Costantinopoli. Ma al di là del continuo rimando tra cronaca e leggenda, in cui spesso si stenta a credere alla realtà e ci si lascia persuadere dalla fantasia, il tratto che più contraddistingue questo romanzo dai precedenti consiste nell’ingegnosa alternanza tra un registro popolare-farsesco che caratterizza le grottesche vicende della città di Alessandria (la fondazione, l’assedio, la liberazione, il cambio del nome), la “ruspante” famiglia d’origine del protagonista (mirabilmente divisa tra miseria e saggezza), lo sfortunato matrimonio di Baudolino e Colandrina (con lo struggente episodio del figlio nato morto: «bugia della natura») e, di contro, un registro filosofico-sapienziale che modula le intricate dispute dei compagni di Baudolino (prima fra tutte l’irresistibile disquisizione sull’esistenza o meno del vuoto tra il Boidi e Borone), le spiegazioni dei prodigiosi marchingegni nel castello di Ardzrouni (dove si compie il misterioso delitto di Federico), ma soprattutto il confronto tra le innumerevoli eresie delle diverse “razze” di Pndapetzim (compresa, naturalmente, l’affascinante digressione sulla natura di Dio e sul ruolo delle ipazie).

Un perfetto intreccio tra stile alto e stile basso, tra sottile ironia intellettuale ed esilarante paradosso popolare, in cui si verifica quello che lo stesso Eco ha spiegato di recente (Sulla letteratura, Bompiani, 2002), laddove afferma che una delle eccezioni di Baudolino consiste nel contraddire il principio – costantemente osservato negli altri romanzi – che è la costruzione del mondo a determinare il linguaggio, dal momento che in questo caso è invece lo stile a generare personaggi, ambienti e situazioni. L’altra importante eccezione, di cui parla Eco nello stesso testo, è la sostanziale mancanza di un’idea seminale, a fronte di un insieme di idee che hanno dato vita ai momenti più salienti del romanzo. Vero, il delitto nella camera chiusa, la resa dei conti tra i cadaveri mummificati, la sapiente costruzione dei falsi sono tutti motivi legati a scene ben precise che non danno ragione della struttura complessiva dell’opera. Tuttavia, se Baudolino costituisce un’eccezione (stilistica e strutturale) rispetto ai romanzi che lo hanno preceduto, ne rappresenta al contempo la sintesi dei principali motivi, riproponendo ogni tema essenziale di quei romanzi all’interno di un contesto diverso.

Un perfetto intreccio tra stile alto e stile basso, tra sottile ironia intellettuale ed esilarante paradosso popolare, in cui si verifica quello che lo stesso Eco ha spiegato di recente (Sulla letteratura, Bompiani, 2002), laddove afferma che una delle eccezioni di Baudolino consiste nel contraddire il principio – costantemente osservato negli altri romanzi – che è la costruzione del mondo a determinare il linguaggio, dal momento che in questo caso è invece lo stile a generare personaggi, ambienti e situazioni. L’altra importante eccezione, di cui parla Eco nello stesso testo, è la sostanziale mancanza di un’idea seminale, a fronte di un insieme di idee che hanno dato vita ai momenti più salienti del romanzo. Vero, il delitto nella camera chiusa, la resa dei conti tra i cadaveri mummificati, la sapiente costruzione dei falsi sono tutti motivi legati a scene ben precise che non danno ragione della struttura complessiva dell’opera. Tuttavia, se Baudolino costituisce un’eccezione (stilistica e strutturale) rispetto ai romanzi che lo hanno preceduto, ne rappresenta al contempo la sintesi dei principali motivi, riproponendo ogni tema essenziale di quei romanzi all’interno di un contesto diverso.

(…)

Vi è, infine, un altro motivo che, per la verità, è sempre presente nei romanzi di Eco, ma solo in quest’ultimo lo si percepisce con una forza così intensa e distinta: quello dell’Eros. Tutti i protagonisti di Eco sono attraversati da brividi di grande passione, che sia quella peccaminosa della carne, quella vulnerabile del legame amoroso o quella edulcorata per una donna ideale. (…) Baudolino, dal canto suo, non vive solo un paradigma dell’amore, ma ne vive tre: quello puramente “lirico” e platonico per l’imperatrice, moglie di Federico II e donna irraggiungibile; quello assai più umile e caduco per Colandrina, che muore di parto dando alla luce un «mostriciattolo»; quello infine quasi surreale, ma al contempo stupefacente e drammatico, per quella creatura incredibile che è Ipazia.

(…)

5) IL CIMITERO DI PRAGA

da “Il cimitero di Praga” o del complotto perfetto, «Le reti di Dedalus», marzo 2011.

(…)

Grande interprete della cospirazione, oserei dire complottologo, Umberto Eco aveva già affrontato il tema della paranoia cospiratoria ne Il pendolo di Foucault, quando aveva raccontato la storia di tre redattori editoriali di Milano che, imbattendosi in un testo relativo a una Mappa indicante un percorso da seguire per la rivelazione di una verità ultima, quasi per gioco inventano un Piano che possa condurre a tale conoscenza attraverso l’interpretazione stessa dei movimenti compiuti dai Templari e dai Rosa-Croce nel corso dei secoli per conquistare il mondo. La costruzione immaginifica di un sapere ermetico, scandito dalle dieci Sefirot della Cabala ebraica, porta tuttavia i tre protagonisti a diventare vittime delle loro stesse trame, svelando la fatale infondatezza dl loro Piano e al contempo la sua irresistibile credibilità.

Grande interprete della cospirazione, oserei dire complottologo, Umberto Eco aveva già affrontato il tema della paranoia cospiratoria ne Il pendolo di Foucault, quando aveva raccontato la storia di tre redattori editoriali di Milano che, imbattendosi in un testo relativo a una Mappa indicante un percorso da seguire per la rivelazione di una verità ultima, quasi per gioco inventano un Piano che possa condurre a tale conoscenza attraverso l’interpretazione stessa dei movimenti compiuti dai Templari e dai Rosa-Croce nel corso dei secoli per conquistare il mondo. La costruzione immaginifica di un sapere ermetico, scandito dalle dieci Sefirot della Cabala ebraica, porta tuttavia i tre protagonisti a diventare vittime delle loro stesse trame, svelando la fatale infondatezza dl loro Piano e al contempo la sua irresistibile credibilità.

Ma i complotti cosmici attribuiti agli ordini religioso-militari che prendono forma nel Medioevo per propagarsi nell’arco di centenni appartengono, per così dire, all’archeologia della cospirazione. Gli intrecci sempre più avvincenti tra ordini mistici, società occulte e servizi segreti si sviluppano soprattutto nel corso del XIX secolo quando si immagina un fiorire di complotti ovunque: di ebrei contro gesuiti, di gesuiti contro massoni, di massoni contro monarchici, di monarchici contro mazziniani, in una spirale di rimandi religiosi e politici in cui la realtà storica finisce con lo sfumare sempre più per lasciar spazio a ingegnosi interventi di falsificazione e manipolazione.

Così il prodotto finale dei vari innesti di un complotto in un altro, con insospettabili contaminazioni letterarie, in cui la stessa sostanza del complotto cambia matrice ad ogni intervento e da ebraica si fa gesuitica, per poi diventare monarchica e trasformarsi di nuovo in giudaica, diventa per così dire il complotto dei complotti, se non addirittura il complotto perfetto, sintesi di invenzioni, riletture, spostamenti, attribuzioni, con una precisa destinazione finale.

(…)

Non meno dei precedenti romanzi anche quest’ultimo è un saggio di virtuosismo stilistico e sapienza affabulatoria. Per esigenze di continuità narrativa Eco crea un protagonista che assume su di sé l’azione di tanti personaggi, una sorta di falsario modello, unica mente, seppur influenzata dai diversi poteri con cui si confronta, che altera, manipola, traspone i vari testi per giungere alla redazione definitiva del complotto esemplare, tanto più potente quanto più falso. Ma per rendere più articolata la sua personalità l’Autore la sdoppia, attraverso l’ingegnosa trovata di un trauma da messa nera, di modo che un falsario e un abate si trovino sotto lo stesso tetto a condividere le pagine delle stesso diario e a ricostruire oscure vicende nello spiarsi e interrogarsi a vicenda. Ma il doppio piano di narrazione tra due voci (o meglio scritture) che cercano di “interpretarsi” reciprocamente diventa triplo quando a commento e integrazione dei molteplici eventi interviene la voce del Narratore che porta avanti le fila della storia con la visione onnisciente della terza persona.

Non meno dei precedenti romanzi anche quest’ultimo è un saggio di virtuosismo stilistico e sapienza affabulatoria. Per esigenze di continuità narrativa Eco crea un protagonista che assume su di sé l’azione di tanti personaggi, una sorta di falsario modello, unica mente, seppur influenzata dai diversi poteri con cui si confronta, che altera, manipola, traspone i vari testi per giungere alla redazione definitiva del complotto esemplare, tanto più potente quanto più falso. Ma per rendere più articolata la sua personalità l’Autore la sdoppia, attraverso l’ingegnosa trovata di un trauma da messa nera, di modo che un falsario e un abate si trovino sotto lo stesso tetto a condividere le pagine delle stesso diario e a ricostruire oscure vicende nello spiarsi e interrogarsi a vicenda. Ma il doppio piano di narrazione tra due voci (o meglio scritture) che cercano di “interpretarsi” reciprocamente diventa triplo quando a commento e integrazione dei molteplici eventi interviene la voce del Narratore che porta avanti le fila della storia con la visione onnisciente della terza persona.

A dispetto di quanto possa sembrare, il romanzo, pur mettendo in gioco una miriade di personaggi, complessi rimandi narrativi e mutevoli visioni prospettiche, è chiarissimo. Sia perché la triplice narrazione è resa graficamente attraverso tre diversi caratteri tipografici che ne evidenziano le molteplici “mani”, sia perché secondo la migliore tradizione del feuilleton il testo è arricchito da immagini che ne illustrano alcuni passi salienti, sia perché in appendice al libro figura uno schema dei capitoli che distingue il piano dell’intreccio da quello della storia, in modo da orientare anche quei lettori che magari non si erano intrattenuti lungo le “passeggiate nei boschi narrativi” oppure all’interno delle invenzioni esemplari della “forza del falso”.

Ma questa linearità del corso degli eventi, evocati nelle pagine di un diario scritto nell’arco di poco meno di un mese (a parte gli ultimi due interventi sfalsati di un anno) e sviluppatisi lungo circa settant’anni (dal 1830 al 1898), fa senz’altro di quest’opera un suggestivo romanzo storico, scandito dall’intersecarsi delle vicende umane con gli avvenimenti salienti del XIX secolo, senza tuttavia mostrare ulteriori dimensioni narrative, con cui l’Autore aveva arricchito altri suoi romanzi.

(…)

6) IL ROMANZO TRA POSTMODERNO E VERITÀ STORICA

da Intervista a Umberto Eco, «Lettera Internazionale», n. 75, 2003

La differenza strutturale tra saggistica e narrativa, l’interazione tra politica e religione nel romanzo storico, le costanti tematiche dell’inganno, del falso e del complotto nella poetica di Eco, le caratteristiche della letteratura postmoderna tra stile metanarrativo e ironia intertestuale, la legittimità del doppio piano di interpretazione, l’importanza delle fonti storiche nell’invenzione narrativa.

In diverse occasioni Lei ha avuto modo di sostenere che la differenza tra la saggistica e la narrativa consiste nel fatto che la prima intende dimostrare una “tesi” cercando di risolvere certi problemi, mentre la seconda evidenzia le contraddizioni della vita mantenendo una forte carica di ambiguità. In rapporto alla dimensione dell’interpretazione, che svolge una funzione preponderante sia nei suoi romanzi che nei suoi saggi, come si può conciliare la dimensione della dimostrazione scientifica con quella dell’invenzione letteraria?

In diverse occasioni Lei ha avuto modo di sostenere che la differenza tra la saggistica e la narrativa consiste nel fatto che la prima intende dimostrare una “tesi” cercando di risolvere certi problemi, mentre la seconda evidenzia le contraddizioni della vita mantenendo una forte carica di ambiguità. In rapporto alla dimensione dell’interpretazione, che svolge una funzione preponderante sia nei suoi romanzi che nei suoi saggi, come si può conciliare la dimensione della dimostrazione scientifica con quella dell’invenzione letteraria?

In realtà, non si tratta di conciliarle. Di fatto non è un caso che alcuni filosofi facciano oggetto di indagine le opere letterarie. Possono scrivere su Proust e la memoria, ad esempio, perché si trovano semplicemente di fronte a qualcuno – il narratore, oppure il poeta – che può dire qualcosa di interessante anche per loro, secondo le modalità espresse dal testo. Se un filosofo legge Cartesio è per cercare di capire nel modo più chiaro possibile che cosa pensasse sul meccanicismo. Invece quando, per esempio, Enzo Paci leggeva filosoficamente un poeta come Eliot, lo interpretava da filosofo e vi cercava un pensiero che non appariva immediatamente in superficie e più che delle soluzioni o delle teorie vi cercava delle contraddizioni, dei problemi. Potrei dire, in termini autobiografici, che ci sono certe cose che non mi sento di sostenere o di trattare in modo chiaro e definitivo in un saggio, mentre preferisco mettere in scena narrativamente il problema. Per semplificare ancora, se la saggistica lavora verso la risposta, la narrativa lavora in direzione della domanda e dunque si possono rivelare complementari.

In merito ai suoi romanzi Lei si è sempre ispirato a una specifica epoca storica: il Medioevo dei Padri della Chiesa, i percorsi “mistici” dei Templari e dei Rosacroce, il Seicento delle grandi esplorazioni, ancora il Medioevo di Federico II e dei viaggi in Oriente. Centrale è sempre stata la dimensione religiosa (le dispute, le eresie, le reliquie), non meno di quella politica (la bramosia di potere, la conquista di nuovi regni). Non ha mai pensato che si potessero fare alcuni paralleli con la realtà sociale, politica e civile dei nostri giorni?

Innanzi tutto quello che mi affascina nello scrivere un romanzo è passare, come mi è capitato sinora, minimo sei anni e massimo otto a cercare fonti e a scoprire aspetti di un mondo lontano. Se dovessi scrivere una storia d’amore che ha luogo nel presente, non avrei bisogno di fare alcuna ricerca e troverei la cosa estremamente deludente, per cui in sostanza scrivo romanzi storici perché mi diverte di più. A parte il fatto che Il pendolo di Foucault, anche se ha delle ampie panoramiche di carattere storico, si svolge nel presente, dove a mio parere vengono toccati alcuni problemi importanti del mondo politico attuale, come la sindrome del complotto e così via.

Fatta questa precisazione, il primo fine che mi pongo quando scrivo un romanzo storico, come è stato nel caso de Il nome della rosa, de L’isola del giorno prima e di Baudolino, è di ignorare completamente il presente per cercare di capire quel mondo. Tuttavia ogni lettura storica, anche quella fatta dallo storico più rigoroso, è sempre una lettura in prospettiva. Come diceva Croce, la storia, nel senso della storiografia, è sempre contemporanea. Comunque noi guardiamo a un tempo lontano non possiamo evitare di vederlo con i nostri occhi di contemporanei. Vale a dire che ci sono certe cose che istintivamente mettiamo a fuoco, mentre ne lasciamo cadere delle altre. In questo senso, mettendomi a raccontare di un mondo lontano, magari senza accorgermene, talora invece accorgendomene persino con una certa malizia, posso mettere a fuoco delle cose che parlano direttamente ai contemporanei. Certe volte mi è accaduto di trovare il lettore che vedeva dei riferimenti al presente che io non avevo in mente, ma proprio attraverso una lettura più sensibile si poteva riscontrare un’analogia con i tempi nostri. (…)

Proprio nel suo ultimo saggio Sulla Letteratura Lei argomenta le caratteristiche della narrativa postmoderna che sono state attribuite da alcuni critici ai suoi romanzi, e che Lei stesso teorizza nelle Postille al Nome della rosa. Queste caratteristiche, come la metanarratività, il dialogismo, il double coding e l’ironia intertestuale, hanno costituito per Lei una precisa scelta di poetica, oppure sono maturate nel corso della sua esperienza narrativa?

Proprio nel suo ultimo saggio Sulla Letteratura Lei argomenta le caratteristiche della narrativa postmoderna che sono state attribuite da alcuni critici ai suoi romanzi, e che Lei stesso teorizza nelle Postille al Nome della rosa. Queste caratteristiche, come la metanarratività, il dialogismo, il double coding e l’ironia intertestuale, hanno costituito per Lei una precisa scelta di poetica, oppure sono maturate nel corso della sua esperienza narrativa?

Innanzi tutto vorrei dire che il termine postmoderno me lo hanno buttato addosso gli altri, benché io non abbia potuto protestare in quanto alcuni aspetti della poetica postmoderna sono realmente presenti nel mio lavoro. Tuttavia bisognerebbe fare chiarezza, per quanto possibile, sul concetto di postmoderno, se non altro per dire che c’è un postmoderno in architettura inventato da Charles Jenks, un postmoderno in letteratura teorizzato da John Barth e un postmoderno in filosofia proposto da Jean-Francois Lyotard e da altri che non ha nulla a che fare con i primi due, per una sorta di strano equivoco terminologico che non si può sciogliere in questa sede. Personalmente ho trovato nella tematica del postmoderno un modo interessante per rivisitare la letteratura precedente attraverso procedimenti citazionistico-ironici. Ma se ci pensiamo bene questo lo avevamo teorizzato nella seconda riunione del Gruppo ’63, quando due anni dopo nel ’65, si diceva che ormai il romanzo sperimentale era arrivato a un punto zero. Come in pittura si era arrivati alla tela bianca, in poesia alla pagina vuota, in musica al silenzio, così anche nella narrativa si era raggiunto un point of no return. Mi ricordo che Renato Barilli diceva di recuperare un’avventura “altra”, che non fosse quella tradizionale, ma al contrario fosse densa di nuove sperimentazioni.

Quindi quando ho iniziato a scrivere romanzi mi sono ispirato piuttosto a quei discorsi che si facevano allora in merito a un recupero della narratività attraverso l’ironia oppure, come si suol dire, la “decostruzione” narrativa, termine che però non amo usare. Da qui il mio gusto per gli incassamenti dei punti di vista, i flashback o le strutture temporali molto complesse e soprattutto per la metanarrativita’, dove il romanzo riflette su se stesso e sulla propria forma. Se tutto questo è tipico del postmoderno allora mi ci ritrovo, come nel caso del doppio codice, secondo cui se in architettura postmoderna si possono fare citazioni del frontone del Partenone o di una cupola di Borromini e poi ci può essere l’utente che coglie questa citazione basata sul gioco e sull’ironia, e quello che non la coglie ma gode ugualmente di una struttura architettonica bizzarra, altrettanto nei miei romanzi, che sono così densi di allusioni intertestuali, ci può essere questo doppio codice. (…)

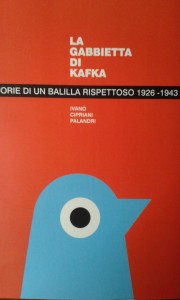

Ci sono tanti modi di affrontare un’autobiografia. In genere si procede dalle origini per poi soffermarsi sui passaggi più salienti di una vita e giungere infine a un presente in cui si tende a tirare un po’ le somme di un’intera esistenza. Assai più inconsueto è invece concentrare le proprie memorie in un periodo circoscritto e per così dire “originario” del proprio vissuto, ovvero quello che dalla nascita procede, lungo un percorso di formazione, fino alla soglia della giovinezza, per concludersi proprio quando comunemente si inizia ad avere qualcosa da dire. Insomma quell’infanzia e quell’adolescenza che spesso sono consegnate all’oblio, quando non piuttosto mitizzate o viceversa condannate, a seconda delle “sensazioni” spesso controverse che di queste si conservano. Ivano Cipriani elegge invece i suoi primi diciassette anni di vita a paradigma di una storia degna di essere narrata nei suoi più infinitesimi particolari, iscritta a sua volta nella Storia più grande che si dipana in un arco temporale tra il 1926 e il 1943, attraversando il regime fascista, la guerra mondiale, fino ad arrivare all’Armistizio e da lì a poco alla liberazione di Roma.

Ci sono tanti modi di affrontare un’autobiografia. In genere si procede dalle origini per poi soffermarsi sui passaggi più salienti di una vita e giungere infine a un presente in cui si tende a tirare un po’ le somme di un’intera esistenza. Assai più inconsueto è invece concentrare le proprie memorie in un periodo circoscritto e per così dire “originario” del proprio vissuto, ovvero quello che dalla nascita procede, lungo un percorso di formazione, fino alla soglia della giovinezza, per concludersi proprio quando comunemente si inizia ad avere qualcosa da dire. Insomma quell’infanzia e quell’adolescenza che spesso sono consegnate all’oblio, quando non piuttosto mitizzate o viceversa condannate, a seconda delle “sensazioni” spesso controverse che di queste si conservano. Ivano Cipriani elegge invece i suoi primi diciassette anni di vita a paradigma di una storia degna di essere narrata nei suoi più infinitesimi particolari, iscritta a sua volta nella Storia più grande che si dipana in un arco temporale tra il 1926 e il 1943, attraversando il regime fascista, la guerra mondiale, fino ad arrivare all’Armistizio e da lì a poco alla liberazione di Roma. Mario era un uomo vorace. Artigliava la vita con voluttà, mirando al cuore delle cose, puntando dritto all’essenza. Era quasi infastidito dagli aspetti superflui, dai vani dettagli, gli erano solo d’impaccio e se ne liberava subito, senza pensarci. Era affilato, tagliente, non si preoccupava di poterti ferire, gli interessava solo di centrare il problema, buttartelo addosso, costringerti a una soluzione, qualsiasi prezzo avesse avuto. Non conoscevo nessuno tanto sfacciato da rimproverarti che le tue disgrazie pesassero ancora come macigni, che stentavi a risollevarti e che era ormai tempo di guardare altrove. All’inizio non lo capivo, o meglio facevo fatica ad accettare che qualcuno mi trattasse così, lo trovavo arrogante, presuntuoso, nessuno glielo chiedeva; poi però col tempo cominciai a intuire che dietro quell’apparente ruvidezza c’era un grande desiderio di generosità.

Mario era un uomo vorace. Artigliava la vita con voluttà, mirando al cuore delle cose, puntando dritto all’essenza. Era quasi infastidito dagli aspetti superflui, dai vani dettagli, gli erano solo d’impaccio e se ne liberava subito, senza pensarci. Era affilato, tagliente, non si preoccupava di poterti ferire, gli interessava solo di centrare il problema, buttartelo addosso, costringerti a una soluzione, qualsiasi prezzo avesse avuto. Non conoscevo nessuno tanto sfacciato da rimproverarti che le tue disgrazie pesassero ancora come macigni, che stentavi a risollevarti e che era ormai tempo di guardare altrove. All’inizio non lo capivo, o meglio facevo fatica ad accettare che qualcuno mi trattasse così, lo trovavo arrogante, presuntuoso, nessuno glielo chiedeva; poi però col tempo cominciai a intuire che dietro quell’apparente ruvidezza c’era un grande desiderio di generosità.

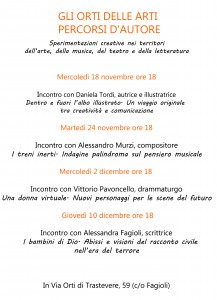

Ogni libro illustrato è un piccolo mondo a se stante, un racconto per immagini e testo chiamato ad evocare suggestioni profonde. Nel migliore dei casi, il risultato soddisfa tanto il pubblico infantile quanto quello adulto, toccando vette d’ironia o di poeticità sorprendenti. A chi vuole conoscerlo, si disvela allora un universo vario e raffinato, un ambito della creatività umana dove bravura e senso del gioco si conciliano e si combinano all’infinito. La sfida, per chi si misura con questo genere, è avere un tratto originale e riconoscibile, una cifra stilistica propria. Non è poco. E’ come acchiappare un gatto per la coda…

Ogni libro illustrato è un piccolo mondo a se stante, un racconto per immagini e testo chiamato ad evocare suggestioni profonde. Nel migliore dei casi, il risultato soddisfa tanto il pubblico infantile quanto quello adulto, toccando vette d’ironia o di poeticità sorprendenti. A chi vuole conoscerlo, si disvela allora un universo vario e raffinato, un ambito della creatività umana dove bravura e senso del gioco si conciliano e si combinano all’infinito. La sfida, per chi si misura con questo genere, è avere un tratto originale e riconoscibile, una cifra stilistica propria. Non è poco. E’ come acchiappare un gatto per la coda… La ricerca del pensiero musicale nei labirinti della mente tra insidie e sorprese: motivazioni e necessità estetiche del gesto compositivo di ieri e di oggi. Il difficile percorso del compositore classico contemporaneo tra scelte poetiche, gabbie formali e costante confronto con linguaggi passati e presenti. Un’indagine intorno al ruolo di chi compone a fronte dell’indebolimento della sua funzione sociale e del sempre più arduo rapporto con il pubblico. Un viaggio tortuoso che illumina l’infaticabile ricerca di un linguaggio autonomo e originale in cui possano convivere passato, presente e futuro.

La ricerca del pensiero musicale nei labirinti della mente tra insidie e sorprese: motivazioni e necessità estetiche del gesto compositivo di ieri e di oggi. Il difficile percorso del compositore classico contemporaneo tra scelte poetiche, gabbie formali e costante confronto con linguaggi passati e presenti. Un’indagine intorno al ruolo di chi compone a fronte dell’indebolimento della sua funzione sociale e del sempre più arduo rapporto con il pubblico. Un viaggio tortuoso che illumina l’infaticabile ricerca di un linguaggio autonomo e originale in cui possano convivere passato, presente e futuro. Una voce, un file, una voce di sintesi, un personaggio virtuale chissà?! In un epoca dove i generi a volte sono solo un nickname le avventure e disavventure di una donna che decide di sposarsi su internet e che vive un matrimonio virtuale molto simile a quelli reali sia nel bene sia nel male. Il matrimonio, i regali, il viaggio di nozze e l’amara scoperta che c’era un’altra donna non virtuale ma fatta di quella putrescenza di carne ed ossa. L’unica cosa che resta è la solitudine e un senso teatrale dell’esistenza.

Una voce, un file, una voce di sintesi, un personaggio virtuale chissà?! In un epoca dove i generi a volte sono solo un nickname le avventure e disavventure di una donna che decide di sposarsi su internet e che vive un matrimonio virtuale molto simile a quelli reali sia nel bene sia nel male. Il matrimonio, i regali, il viaggio di nozze e l’amara scoperta che c’era un’altra donna non virtuale ma fatta di quella putrescenza di carne ed ossa. L’unica cosa che resta è la solitudine e un senso teatrale dell’esistenza. Una ballata pop per narrare mafia capitale e i tempi della crisi, un carteggio tra due profughi ucraini (un ribelle filorusso e una Femen anti-Putin) per raccontare le contraddizioni della Russia odierna, un montaggio parallelo di storie di bambini (un boia, una kamikaze, un’altra scampata al gas sarin e un altro alle stragi di Boko Haram) per declinare i molteplici volti della Jihad. I diversi modi di narrare la crisi, la guerra, il terrore inventando storie che possano farsi metafora della realtà.

Una ballata pop per narrare mafia capitale e i tempi della crisi, un carteggio tra due profughi ucraini (un ribelle filorusso e una Femen anti-Putin) per raccontare le contraddizioni della Russia odierna, un montaggio parallelo di storie di bambini (un boia, una kamikaze, un’altra scampata al gas sarin e un altro alle stragi di Boko Haram) per declinare i molteplici volti della Jihad. I diversi modi di narrare la crisi, la guerra, il terrore inventando storie che possano farsi metafora della realtà. (…) La sua bellezza è naturalmente un mistero: possiamo pure ricorrere al barocco, all’atmosfera, alla composizione tutta depressione e alture del terreno, che le dà continue inaspettate prospettive, al Tevere che la solca aprendole in cuore stupendi vuoti d’aria, e soprattutto alla stratificazione degli stili che a ogni angolo a cui si svolti offre la vista di una sezione diversa, che è un vero trauma per l’eccesso della bellezza.

(…) La sua bellezza è naturalmente un mistero: possiamo pure ricorrere al barocco, all’atmosfera, alla composizione tutta depressione e alture del terreno, che le dà continue inaspettate prospettive, al Tevere che la solca aprendole in cuore stupendi vuoti d’aria, e soprattutto alla stratificazione degli stili che a ogni angolo a cui si svolti offre la vista di una sezione diversa, che è un vero trauma per l’eccesso della bellezza. Egli, quella sera, era di una bellezza da potersi toccare come un oggetto: una luce dorata e minerale che splendeva all’interno del corpo, accendendo più la sua carne molle e tiepida che i suoi occhi. Sotto la lampada elettrica e contro il biancore delle lenzuola, le sue pupille erano divenute più cupe, trascolorando l’azzurro in un indaco velato di rosa. E splendevano, avide… Infatti io lo accarezzavo senza posa, giocando col suo piccolo corpo perfetto…

Egli, quella sera, era di una bellezza da potersi toccare come un oggetto: una luce dorata e minerale che splendeva all’interno del corpo, accendendo più la sua carne molle e tiepida che i suoi occhi. Sotto la lampada elettrica e contro il biancore delle lenzuola, le sue pupille erano divenute più cupe, trascolorando l’azzurro in un indaco velato di rosa. E splendevano, avide… Infatti io lo accarezzavo senza posa, giocando col suo piccolo corpo perfetto… Sotto quest’unica parola si raccolgono i quattro volumi di poesie composte da Pasolini e suddivise in più di venti raccolte. Alcune davvero grandissime tanto da persuadermi che Pasolini sia stato soprattutto un sommo poeta (e non solo civile come voleva Moravia). Impossibile selezionare qualche poesia più significativa, anche perché sono perlopiù poemi piuttosto complessi, mi limiterò a citare solo un paio di epigrammi tratti da “La religione del mio tempo”, uno sul

Sotto quest’unica parola si raccolgono i quattro volumi di poesie composte da Pasolini e suddivise in più di venti raccolte. Alcune davvero grandissime tanto da persuadermi che Pasolini sia stato soprattutto un sommo poeta (e non solo civile come voleva Moravia). Impossibile selezionare qualche poesia più significativa, anche perché sono perlopiù poemi piuttosto complessi, mi limiterò a citare solo un paio di epigrammi tratti da “La religione del mio tempo”, uno sul Mi è impossibile non citare Supplica a mia madre, in dittici baciati, nella raccolta “Poesia in forma di rosa”, in cui Pasolini esprime la sua lacerazione interiore tra l’amore assoluto per la madre, che lo condanna alla “solitudine” e alla “schiavitù”, e quello per i “corpi senz’anima”, che gli fa sentire tutto il peso dell’esclusione e della diversità. Conflitto insanabile, che ha portato il poeta a incontrare la sua morte e la madre a sopravvivergli

Mi è impossibile non citare Supplica a mia madre, in dittici baciati, nella raccolta “Poesia in forma di rosa”, in cui Pasolini esprime la sua lacerazione interiore tra l’amore assoluto per la madre, che lo condanna alla “solitudine” e alla “schiavitù”, e quello per i “corpi senz’anima”, che gli fa sentire tutto il peso dell’esclusione e della diversità. Conflitto insanabile, che ha portato il poeta a incontrare la sua morte e la madre a sopravvivergli Profeta e insieme primitivo, capace di intuire sviluppi quasi “futuribili” e al contempo di rifugiarsi in un mondo arcaico fuori dalla Storia, infaticabile sperimentatore di nuovi linguaggi e al contempo accanito ricercatore di una sacralità primordiale, sostenitore illuminato di un progresso sociale e politico e al contempo fustigatore impietoso di uno sviluppo consumistico, di questo e di altro parlerò con Enzo De Camillis nel presentare il suo film “U

Profeta e insieme primitivo, capace di intuire sviluppi quasi “futuribili” e al contempo di rifugiarsi in un mondo arcaico fuori dalla Storia, infaticabile sperimentatore di nuovi linguaggi e al contempo accanito ricercatore di una sacralità primordiale, sostenitore illuminato di un progresso sociale e politico e al contempo fustigatore impietoso di uno sviluppo consumistico, di questo e di altro parlerò con Enzo De Camillis nel presentare il suo film “U Io non so dire quale per me sia il più bel film di Pasolini, ma so dire con certezza quale per me sia la sua più bella sequenza: la strage degli innocenti da Il Vangelo secondo Matteo. Lì dentro c’è tutto il suo cinema. I primi piani sui volti arcaici tanto ricercati da Pasolini nel Terzo Mondo, i campi lunghi sui sassi di Matera dove egli aveva ravvisato una Palestina autentica, assai più che in Terra Santa, le zoomate improvvise sul groviglio di mantelli, pugnali, fantocci nel caos dello scempio, l’esplodere della musica “sacra” di Bach a contrasto con la violenza del massacro, i versetti finali dal Vangelo declamati con solennità sui corpicini esanimi degli infanti. Pasolini era un autodidatta ma ha rifondato un linguaggio anche nel cinema, tanto da considerarlo una vera e propria lingua.

Io non so dire quale per me sia il più bel film di Pasolini, ma so dire con certezza quale per me sia la sua più bella sequenza: la strage degli innocenti da Il Vangelo secondo Matteo. Lì dentro c’è tutto il suo cinema. I primi piani sui volti arcaici tanto ricercati da Pasolini nel Terzo Mondo, i campi lunghi sui sassi di Matera dove egli aveva ravvisato una Palestina autentica, assai più che in Terra Santa, le zoomate improvvise sul groviglio di mantelli, pugnali, fantocci nel caos dello scempio, l’esplodere della musica “sacra” di Bach a contrasto con la violenza del massacro, i versetti finali dal Vangelo declamati con solennità sui corpicini esanimi degli infanti. Pasolini era un autodidatta ma ha rifondato un linguaggio anche nel cinema, tanto da considerarlo una vera e propria lingua. Nel marzo del 1966 a Pasolini venne una bella emorragia per un’ulcera duodenale. Mi direte, ora bisogna commemorare pure l’ulcera? No, l’ulcera nella sua essenza no. Ma nella sua conseguenza assai. Costretto un mese in ospedale buttò giù il progetto di tutte e sei le tragedie che compongono il suo teatro, per poi svilupparle nei mesi successivi. Opere estremamente allegoriche che rappresentano le molteplici coerc

Nel marzo del 1966 a Pasolini venne una bella emorragia per un’ulcera duodenale. Mi direte, ora bisogna commemorare pure l’ulcera? No, l’ulcera nella sua essenza no. Ma nella sua conseguenza assai. Costretto un mese in ospedale buttò giù il progetto di tutte e sei le tragedie che compongono il suo teatro, per poi svilupparle nei mesi successivi. Opere estremamente allegoriche che rappresentano le molteplici coerc Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo ricordi, frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni.

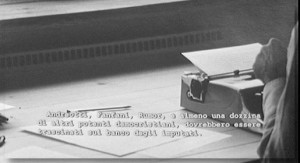

Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo ricordi, frammenti che potrebbero farle comodo per le sue contorsioni, per le sue conversioni. Dunque: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione di denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la Cia, uso illecito di enti come il Sid, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna (almeno in quanto colpevole incapacità di punirne gli esecutori), distruzione paesaggistica e urbanistica dell’Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani (responsabilità, questa, aggravata dalla sua totale inconsapevolezza), responsabilità della condizione, come si usa dire, paurosa, delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell’abbandono «selvaggio» delle campagne, responsabilità dell’esplosione «selvaggia» della cultura di massa e dei mass-media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa, e infine, oltre tutto il resto, magari anche distribuzione borbonica di cariche pubbliche di adulatori.

Dunque: indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazione di denaro pubblico, intrallazzo con i petrolieri, con gli industriali, con i banchieri, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la Cia, uso illecito di enti come il Sid, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia e Bologna (almeno in quanto colpevole incapacità di punirne gli esecutori), distruzione paesaggistica e urbanistica dell’Italia, responsabilità della degradazione antropologica degli italiani (responsabilità, questa, aggravata dalla sua totale inconsapevolezza), responsabilità della condizione, come si usa dire, paurosa, delle scuole, degli ospedali e di ogni opera pubblica primaria, responsabilità dell’abbandono «selvaggio» delle campagne, responsabilità dell’esplosione «selvaggia» della cultura di massa e dei mass-media, responsabilità della stupidità delittuosa della televisione, responsabilità del decadimento della Chiesa, e infine, oltre tutto il resto, magari anche distribuzione borbonica di cariche pubbliche di adulatori. Ma insieme a questi Dei, quasi in sacra combutta per quella nottata, si sentiva anche la presenza di Dei sotterranei, di Demoni: era chiaro; quella notte così profondamente penetrata dall’odore dell’erba secca e del finocchio, così radicata a una luce lunare che sembrava inesauribile, caduta lì dal cielo per fondarvi una notte estiva e eterna, era demoniaca: ma non si trattava affatto di Demoni appartenenti a un Inferno dove si scontano condanne, ma semplicemente appartenenti agli Inferi, là dove si finisce tutti. Insomma, poveri Dei, che se ne andavano in giro lasciando dietro a sé il loro odore di cani, astuti e rozzi, sinistri e camerateschi, usciti dai loro simulacri di tufo, oppure di legno divorato dal sole e dalla pioggia, rendendo funebre l’intero mondo notturno, e il cosmo. Senza però né lutto, né dolore: poiché nell’essere funebre consisteva l’odorosa, silente, bianca, e perdutamente quieta e felice, forma della città notturna, dei prati, del cielo.

Ma insieme a questi Dei, quasi in sacra combutta per quella nottata, si sentiva anche la presenza di Dei sotterranei, di Demoni: era chiaro; quella notte così profondamente penetrata dall’odore dell’erba secca e del finocchio, così radicata a una luce lunare che sembrava inesauribile, caduta lì dal cielo per fondarvi una notte estiva e eterna, era demoniaca: ma non si trattava affatto di Demoni appartenenti a un Inferno dove si scontano condanne, ma semplicemente appartenenti agli Inferi, là dove si finisce tutti. Insomma, poveri Dei, che se ne andavano in giro lasciando dietro a sé il loro odore di cani, astuti e rozzi, sinistri e camerateschi, usciti dai loro simulacri di tufo, oppure di legno divorato dal sole e dalla pioggia, rendendo funebre l’intero mondo notturno, e il cosmo. Senza però né lutto, né dolore: poiché nell’essere funebre consisteva l’odorosa, silente, bianca, e perdutamente quieta e felice, forma della città notturna, dei prati, del cielo. Muccino scrive su facebook che Pasolini era un “non” regista, che usava la macchina da presa in modo amatoriale, senza stile, aprendo le porte a quell’illusione che il regista fosse una figura accessibile a chiunque, intercambiabile e improvvisabile, promuovendo così un anti-cinema in senso estetico e narrativo in anni in cui il cinema italiano era cosa altissima e faceva da scuola di poetica e racconto in tutto il

Muccino scrive su facebook che Pasolini era un “non” regista, che usava la macchina da presa in modo amatoriale, senza stile, aprendo le porte a quell’illusione che il regista fosse una figura accessibile a chiunque, intercambiabile e improvvisabile, promuovendo così un anti-cinema in senso estetico e narrativo in anni in cui il cinema italiano era cosa altissima e faceva da scuola di poetica e racconto in tutto il  Il povero Pasolo

Il povero Pasolo